近年來,隨著保險觀念的普及,越來越多人意識到保險對于個人和家庭的平安保障作用,為自己和家人配置了保險。但與此同時,由于獲取信息不對等,保險消費者關于“保險買虧了”、“保險保障不足”、“退保救急”等想法,也讓一些不法分子和不法機構趁虛而入,造成一系列惡劣影響。

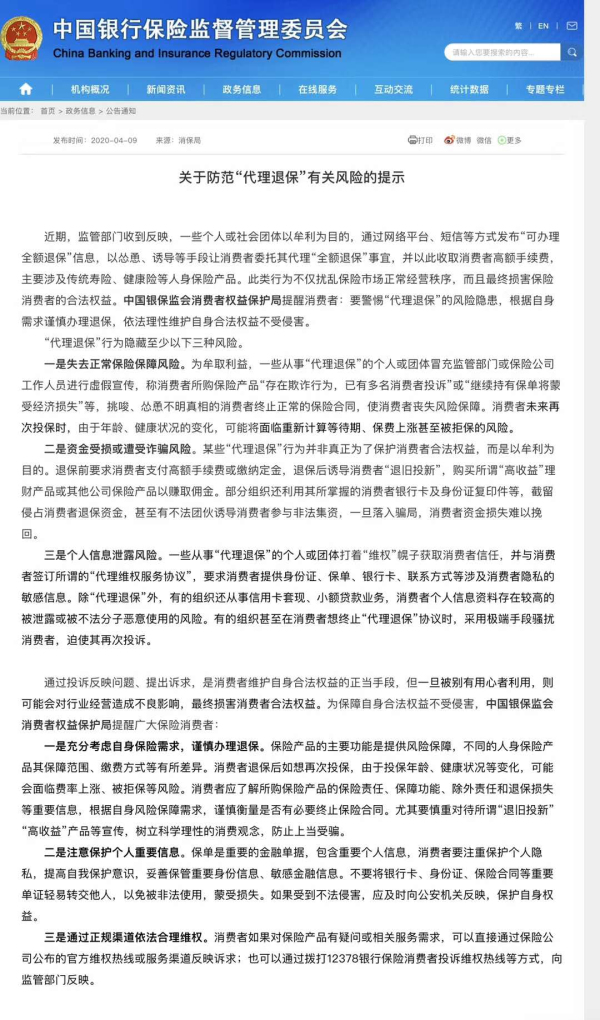

2020年4月9日,銀保監會消保局發布公告稱,近期,監管部門收到反映,一些個人或機構以牟利為目的,通過網絡平臺、短信等方式發布“可辦理全額退保”信息,以慫恿、誘導等手段讓保險消費者委托其代理“全額退保”事宜,并以此收取高額手續費。

在“退保黑產”再度引發社會關注的同時,銀保監會消保局再次發布風險警示,“代理全額退保”行為,不僅擾亂了保險市場正常經營秩序,而且最終損害保險消費者的合法權益。從保險消費者角度來說,“代理全額退保”行為至少隱藏三種風險:

首先是失去原有保險保障的風險。保險消費者在終止原有的保險合同后,就喪失風險保障。再次投保時,由于年齡、健康狀況的變化,可能將面臨重新計算等待期、保費上漲甚至被拒保的風險。

其次是資產被詐騙的風險。從監管部門收到的反映來看,某些打著“代理全額退保”的機構并非為了保障消費者權益,而是以牟取私利為目的,要求受騙人支付高額手續費或繳納定金,退保后誘導消費者“退舊投新”,購買所謂“高收益”理財產品或其他公司保險產品以賺取傭金。甚至有不法團伙誘導消費者參與非法集資,一旦落入此類騙局,消費者資產損失將難以挽回。

此外,消費者還會面臨個人隱私信息泄露的風險。一些從事“代理全額退保”個人或團體打著“維權”幌子獲取消費者信任,與消費者簽訂所謂的“代理維權服務協議”,要求消費者提供身份證、保單、銀行卡、聯系方式等涉及消費者隱私的敏感信息,不少退保機構甚至會將這些信息進行二次出售,再度獲利,將消費者置于更加危險的境地。

事實上,保單就是保險消費者和保險公司之間簽訂的合同,消費者翻閱手上的保單可以發現,每家保險公司都會在保險條款中列明辦理退保事宜的條件。一般在保單的猶豫期內申請退保,是可以實現全額退保的,但一旦過了保單猶豫期再申請退保,就只能退回現金價值,無法實現全額退保。

針對“退保黑產”引發的一系列風險問題,銀保監會也提醒廣大保險消費者,要警惕“代理全額退保”的風險隱患,注意保護個人隱私信息,不要輕信任何第三方人員和機構。

同時,保險消費者也應了解所購保險產品的保險責任、保障功能、除外責任和退保損失等重要信息,根據自身及家庭風險保障情況衡量是否辦理退保,并通過正規渠道合法合理維權,依法理性維護自身合法權益。