省紅會舉行人體器官捐獻緬懷紀念活動

器官捐獻者們展現了人性最美好的一面

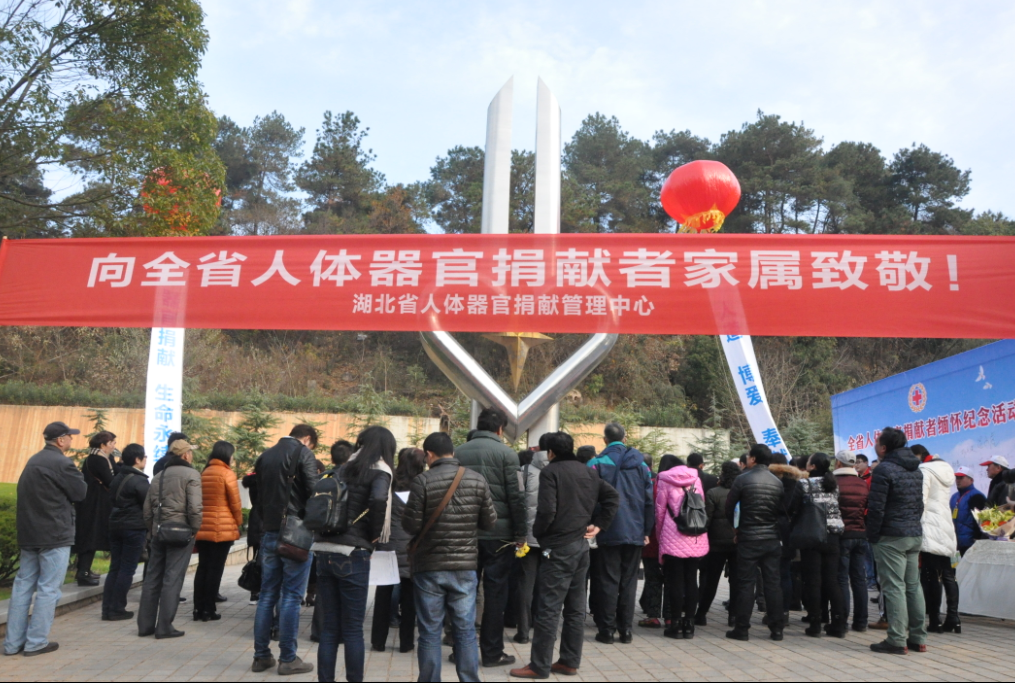

今日湖北(記者熊傳東 通訊員李政權、涂文濤)12月18日,冬季的陽光穿過凜冽的寒風一束束的照射在武漢石門峰名人文化公園,這一刻,那堅挺的松柏仿佛也在為遺體捐獻紀念館而由衷地默哀,感恩的鮮花和一顆顆由衷地祝愿在這里接力……這一天,由湖北省紅十字會組織的“湖北省人體器官捐獻者緬懷紀念活動”在這里莊重舉行。本次活動有18位器官捐獻者家屬和12位省紅十字會人體器官捐獻志愿者參加。

625名器官捐獻者,625道霞光

在現場,所有人員首先為捐獻者默哀3分鐘,以緬懷致敬。捐獻者家屬代表蔡麗萍以及省紅十字會人體捐獻志愿者代表分別發言。

莊嚴的遺體器官捐獻者紀念碑上,刻著一個個平凡而偉大的名字,他們用身體延續了他人的生命。全省人體器官捐獻者家屬代表、志愿者代表、協調員及器官移植醫院代表等百余人,齊聚紀念碑前,緬懷紀念器官捐獻者。

捐獻者家屬代表蔡麗萍,曾是“感動中國”候選人,她的一對雙胞胎兒子5歲時患上進行性肌營養不良(俗稱“面條癥”),據醫生告知,這是一種比癌癥更可怕的疾病,雙胞胎同時發病幾率僅億分之一。蔡麗萍不拋棄不放棄,背抱兩個兒子四處尋醫,走遍半個中國。兩個兒子又重新站了起來。

可就在今年7月,孩子發燒后肺部感染,病情惡化,兩個孩子相繼離世。在沉重打擊下,蔡麗萍希望孩子生命能延續下去,也希望這種病癥能得以研究解決,她捐獻了孩子的眼角膜、肝臟、腎臟,并將遺體捐贈給社會進行醫療研究,希望患同類疾病的孩子遠離疾病,獲得健康。

蔡麗萍還希望更多人能加入“器官捐獻、生命永續”的隊伍中。她還希望能夠認領一個孩子,最好是女孩,她想把這份愛永遠地傳遞下去,希望社會上的有心人士能幫她實現這個愿望。

據省紅十字會專職副會長張欽介紹,去年,《湖北省人體器官捐獻條例》正式頒布,對緬懷紀念捐獻者有明確規定。通過追思,傳播崇高義舉,改變人們傳統生命觀,提高全社會對器官捐獻在救死扶傷、保護生命方面的重要意義,鼓勵公民自愿登記器官捐獻意愿。

記者了解到,2000年,武漢市探索開展遺體器官捐獻。為紀念捐獻者,2005年,武漢市在石門峰名人文化公園內設立了“武漢市遺體捐獻者紀念碑”,將捐獻者的名字刻在紀念碑上,供人們緬懷和銘記。2010年3月,武漢成為全國首批器官捐獻工作試點城市。2011年,人體器官捐獻試點在荊楚大地全面展開。截至今年11月,我省實現人體器官捐獻達625例,挽救和改善了1802名器官衰竭者的生命。

走訪慰問人體器官捐獻者困難家庭

12月1日,是《湖北省人體器官捐獻條例》頒布一周年,為傳播人道理念,弘揚“人道、博愛、奉獻”的紅十字精神,褒揚捐獻者及捐獻者家庭無私奉獻的高尚品格,省紅十字會專職副會長張欽,事業發展部部長陳凡、副調研員李政權等一行前來荊州,走訪慰問人體器官捐獻者貧困家庭,發放慰問金1萬元。

在荊州開發區新風村,來自四川省武勝縣的器官捐獻者周青(化名)的父、母、弟、妹一家四口,就租住在這個不足20平方米的農戶里。室內兩床一桌、一鍋一灶,家徒四壁,別無長物。周青是家中的長女,剛剛過完21歲的生日,竟因顱內出血,失去了生命。回憶起這些,周青的父母淚流滿面。張欽副會長緊緊握著周青父親的手說:“周青以自己短暫的生命,延續了幾個陌生人的生命,感謝你們做出這樣的慈善義舉,周琴將永遠活在善良人們的心中”。

在沙市區楊林堤路,一棟建于上世紀80年代的老房中,住著器官捐獻者熊斌(化名)的妻子和剛滿十歲的女兒。斑駁的墻上,貼滿了女孩近年來獲得的獎狀。捐獻者熊斌和妻子,都是企業下崗工人,平時以打零工維持生計。今年六月,熊斌突發腦溢血,生命垂危,在病情不可逆轉的情況下,熊斌的父母、妻子共同做出捐獻熊斌遺體器官的決定,來挽救那些器官衰竭的病人。熊斌的離世,對這個家庭無異于雪上加霜;熊斌的父母年老多病,母親已經臥床三年;熊斌的妻子,仍在超市打工,僅靠每月一千多元的收入,根本不能維持母女倆的正常生活。說起今后的生活,熊斌的妻子早已泣不成聲……

就在即將離開這個家庭的時候,副調研員李政權將早已準備的慰問金,交給了熊斌的妻子,并鼓勵她說:您的困難,就是紅會的困難,讓我們一起來共度難關吧……走訪慰問雖然已經結束,但愛心傳遞還在不斷延續。

湖北器官自愿捐獻5年翻150倍

“最應該感謝的還是那些大義的捐獻者。”湖北省紅十字會黨組成員、專職副會長張欽一直記得,在湖北省孝感市有一對感人的義工夫妻,他們之間的溫暖約定就是一起捐獻器官。2014年12月1日起,《湖北省人體器官捐獻條例》正式實施,一年來,越來越多的人成了生命接力人。人體器官捐獻最難的是觀念問題,宣傳普及難度較大、器官使用不透明等因素,也令不少人對這一善舉望而卻步。截止到今年10月31日,全省自愿捐獻器官達到272例,今年突破300例,而5年前的2010年全年僅有2例。

從2例到618例。2012年的5月,武漢市愛爾眼庫的協調員明維接到了一個來自孝感的電話,是一名叫袁彩霞的女士打來的,病重的她當時44歲,表示自己去世后想捐獻角膜,當明維趕到袁彩霞家里時,一屋子人沒有一個反對,一個月后袁彩霞實現了自己的愿望。然而,不幸繼續籠罩這個家庭,今年1月,袁彩霞的丈夫魏宏被查出肺癌晚期,他與妻子有個約定,就是去世后都要捐獻器官或遺體。魏宏當時告訴工作人員,他與妻子都是義工,不管是助學、環保、關愛老人、獻血還是捐獻遺體,妻子都支持,這幾年雖然妻子不在,他依然這么做。3月9日,54歲的魏宏去世,他履行了與妻子這個溫暖的約定,捐獻了遺體供教學使用。2010年,武漢市作為全國人體器官捐獻試點城市正式啟動了人體器官捐獻的工作,但當年全年僅有兩例捐獻。2011年10月,人體器官捐獻在整個湖北省全面鋪開。湖北省紅十字會提供了一組數據:2011年到2015年10月31日湖北省捐獻的例數分別是8例、26例、97例、213例和272例,截止到2015年10月31日,累計捐獻618例,器官1784個,至少挽救了1784人的生命。

“人體器官捐獻工作是非常難做的,需要全社會的參與。”張欽說,因為觀念的問題,很少人愿意做出捐獻的舉動,這不是一朝一夕能改變的事,但是短短5年時間,人數已經呈幾何倍數增長,除了政府的重視,公民觀念的轉變和意識增強也起到了關鍵作用。湖北之所以要出臺人體器官捐獻條例,就是希望整個工作能夠規范起來,也能讓捐獻者更有尊嚴和保障,并且不斷規范整個器官捐獻的工作,防止出現腐敗現象。這個條例實施一年來,湖北的人體器官捐獻有了重大變化。張欽介紹,湖北全省已經基本形成了政府領導、衛生計生行政部門監管、紅十字會推動、醫療機構配合、全社會參與的工作模式,明確了各方的職責;相關的配套政策和規章制度也在不斷完善,今年湖北出臺了《關于湖北省人體器官捐獻人道救助管理辦法》,各方籌措了資金,并于今年9月發放了第一批補助金,以慰藉貧困捐獻者的家人。此外,對人體器官獲取進行分片劃區的規范化管理,全省有7家醫療機構具備OPO(人體器官獲取組織)資質,分片管理避免了“搶”器官的問題,由電腦進行分配。

目前湖北省有人體器官捐獻協調員46人,幾乎都是不分晝夜滿負荷工作。中南醫院協調員司晶就是其中的一位,他也是湖北省最早的一批協調員。“雖然幾年來,捐獻器官的人越來越多,就全省情況來看,目前仍然是30個人等1個器官的現狀,需求越來越多。”張欽介紹,在推進人體器官工作中,各方坦言,最難改變的是觀念問題,受傳統的“身體發膚,受之父母,不敢毀傷”和“死留全尸”等觀念影響,許多人根本不愿意在死后捐獻器官,認為即便臨終也不能不完整,否則就是不吉利,難“入土為安”,器官捐獻的宣傳普及難度較大、器官使用的不透明等也令不少人對這一善舉望而卻步。張欽透露,目前國家層面已經開始推動立法進程,《中國器官移植條例》或將修改,將人體器官捐獻修訂入內,國家從頂層設計出臺相關規章制度。對于湖北省來說,條例實施一年后可以啟動執法檢查,力求工作規范。為了增加透明度,讓社會看到器官捐獻的真實情況,規范協調員的行為,湖北省還將于明年出臺人體器官捐獻協調員管理辦法,建立捐獻見證的管理辦法,以及人體器官捐獻信息管理平臺。

今年,湖北省還設立了人體器官捐獻者的人道救助基金,省紅十字會表示,還將繼續做好人道救助工作,公開、公正、透明地將人道補助發放到貧困的捐助者家庭。“為了表達對捐獻者的尊重,我們鼓勵有條件的市(州)建緬懷紀念廣場。也會申請定一個遺體器官捐獻者的紀念日,那一天全社會都將記得、紀念這些大義的捐獻者,并逐步開啟網絡紀念等緬懷活動。”張欽說,將規定全省所有二級以上醫療機構設置一個專屬區,用于人體器官捐獻的宣傳,普及相關知識,并在城市的社區衛生服務站、鄉村的村衛生室也設置專題宣傳欄,在全社會廣泛宣傳器官捐獻的知識。

在人生最為難最痛苦的時刻,他們和他們的家屬選擇了為他人著想,挽救他人的生命。他們這種舍己為人的行為深刻體現了人道、奉獻、博愛的崇高精神,展示了人性最善良和最美好的一面,彰顯了社會溫情和人間大愛!器官捐獻不僅僅是保障和挽救人的生命,提高生命的質量,還是樹立大國形象的需要,更是發揚人道、博愛和奉獻精神,提升道德水平促進社會文明的需要!生命的復蘇,有他們的關愛與奉獻,生命因愛開始,因關注而成長,因他們的精神而延續……”