在長江之畔,一場意義非凡的“水革命”正在悄然進行。武漢城投水務集團長江水務公司(以下簡稱“長江水務公司”)作為扎根武漢近五十載的供水企業,服務著80萬市民,如今正以智慧化轉型為契機,融合前沿創新技術,開啟從“傳統制水”向“智慧治水”的華麗蛻變。

破難:傳統水務謀新變

自1977年誕生之日起,長江水務公司便與武鋼的熾熱爐臺緊密相連,歷經近五十年的辛勤耕耘,已深深融入武漢供水網絡的血脈之中,為青山區(化工區)及部分洪山區、東湖風景區的居民提供著生命之源。

然而,隨著城市的飛速發展,居民用水需求的日益增長,傳統水務管理模式的局限性凸顯。數據大、運維難、覆蓋廣、安全要求高,這四大難題阻礙了長江水務公司的質效提升和長遠發展。與已經實現信息化、智能化的先進同行相比,長江水務公司人工巡檢、監測、服務等傳統管理模式顯得力不從心。

為打破傳統水務的桎梏,長江水務公司決定加速信息化、智能化進程,開啟一場關于智慧水務的探索之旅。

破繭:智慧蝶變開新局

自來水生產流程復雜,過去,長江水務公司的生產運維、設備點巡檢、計量數據采集等多依賴于人工操作,各環節水質、水壓等難以實時精準調控,供水樞紐效率低,制水單耗高。

2019年,《武漢市水務集團有限公司2018年—2022年智慧水務專項規劃》在北京通過專家評審,開啟以物聯網、云計算、大數據、人工智能等新技術應用為依托的智慧水務建設,由“傳統水務”向“智慧水務”邁進。

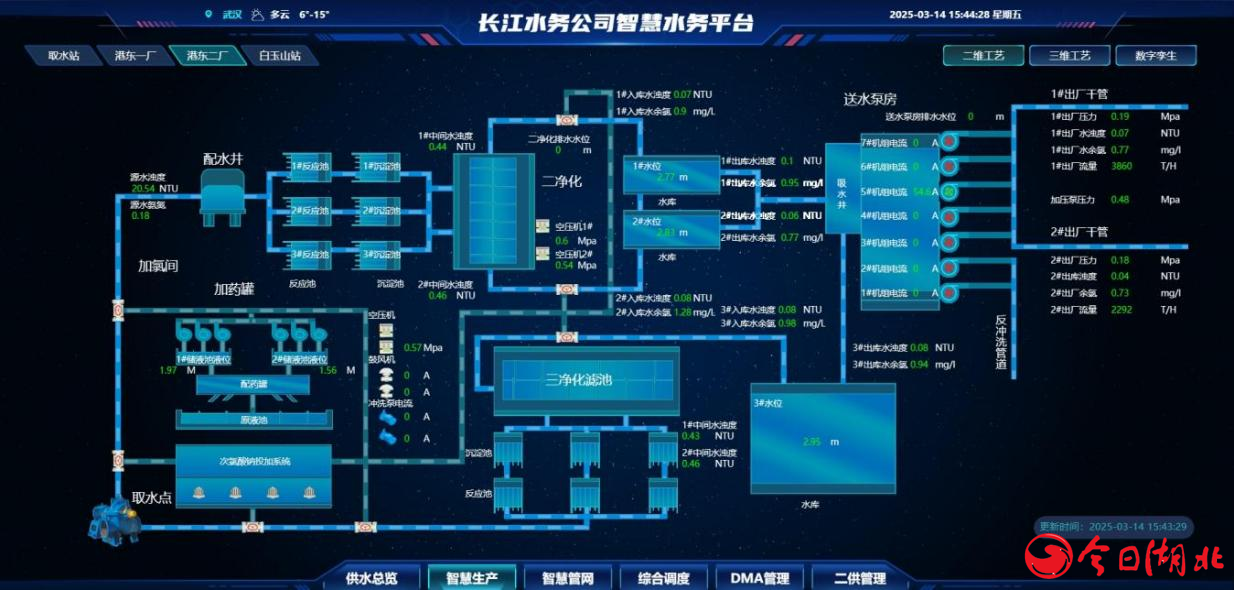

長江水務公司緊跟武漢市供水工作步伐,果斷按下數字化轉型“加速鍵”,構建起覆蓋“水源-水廠-管網-用戶”的全鏈條智慧水務體系,通過搭建綜合管理平臺,整合港東水廠、白玉山加壓站等核心設施,接入大量智能水表、監測終端與管網流量計,實現了每一滴水從源頭到龍頭的全生命周期管理。

綜合管理平臺

綜合管理平臺如同城市供水的“智能神經系統”,集水質水壓監測一張網、智慧廠站、DMA分區計量管理、BIM應用等系統于一體,通過預報、預警、預演、預案的“四預”管理機制,讓供水生產實現了從“經驗治理”到“精準智治”的歷史性跨越。

破立:平臺賦能顯新效

2023年,智慧水務綜合管理平臺正式上線,通過數據整合與算法優化,實現了供水全流程的精準協同,效率大幅提升,年節約成本超百萬元,為長江水務公司供水管理工作帶來了革命性突破。

智慧水務綜合管理平臺

安全管控系統的數字化升級尤為顯著。港東水廠二水廠試點的機組智能監測系統,實時采集12項核心參數,構建全鏈條防護體系,24小時動態監測、實時預警,巡檢時間從1小時縮短至5分鐘,極大地提高了崗位運行人員的工作效率。

在水質調控上,平臺整合監測點位數據,建立動態調控模型,精準控制藥量,2024年藥耗較上年下降9%,出水濁度保持穩定,同時,通過管網壓力智能調控技術,打造水力平衡體系,實現水廠33臺機組與管網壓力監測點的智能聯調,2024年電力單耗成本同比降低4%,提高了管網爆管發現及時率。

智慧水務綜合管理平臺

此外,借助數字孿生技術,長江水務公司實現了生產運行全流程可視化,實時掌控生產運行全要素數據動態,即使是相距10公里外的白玉山加壓站也能通過三維場景進行智能診斷,并融合機器學習算法,縮短水質水壓異常預警響應時間,促成了應急響應效率與決策精度的雙重提升。

破曉:智水未來啟新程

從人工抄表到萬物互聯,從經驗調度到智能決策,智慧化改造賦予長江水務公司強大的“智慧大腦”。

今年,按照武漢城投集團公司“165”發展戰略和武漢市水務集團公司轉型發展部署,長江水務公司將以科技創新為引擎,結合港東水廠供電“轉改直”工程,著力打造智慧電站;應用科技創新成果實現二水廠三凈化站工藝流程智能控制;與中國移動合作搭建5G專網,保障遠程精準操控。同時,長江水務公司還將結合AR遠程協作系統,向“無人水廠”的目標大步邁進。

長河化清泉,清泉潤民生。長江水務公司相關負責人表示,該公司將持續完善智慧水務平臺建設,著力構建全國數字化管理轉型標桿,為居民提供更加優質的供水服務,以數字技術守護綠水青山,為智慧城市建設注入可持續發展的生態動能。(通訊員師蕊珂、左盡知、李磊)