3月2日,記者穿行黃石市陽新縣白沙鎮石和村,看到一棵棵桂花、青柏、紅葉什楠等風景樹,巧匠剪出別樣風光;一條條縱橫交錯的水泥路把一家一戶的美麗庭院串聯起來。眼前幾乎看不到昔日貧困村的影子,取而代之的是宜居宜業的美麗家園。

據悉,近兩年來,陽新縣駐村工作隊攜手石和村兩委把鞏固拓展脫貧成果同鄉村振興有效銜接,借力高標準農田建設,做美田頭,留住鄉愁;發展生態產業,村民增收;人居環境整治,構建一幅新時代“富春山居圖”。

“好一派田園風光,讓人流連忘返。”同行記者贊不絕口。黃石市石和村為了補齊短板,將水、田、路、樹、村一體打造,高起點、高標準做起了“溝渠路橋池”綜合配套的鄉愁文章,讓產業路、采摘漫步道與環村路互聯互通,增添特色產業園、鄉村振興的宜業宜居“畫卷”。

在石和村村民朱必樹的“百果園”基地,此時穿著“厚紙衣”的“丑八怪”壓滿枝頭。游人如織,既踏春賞景,又體驗采摘,享受著現實版的“開心莊園”。

游客采摘品嘗

朱必樹告訴記者,“丑八怪”初冬開始“穿衣”,寒冬至仲春采摘,一口價,每公斤20元。

今年52歲的朱必樹,原在武漢做生意,一路打拼,也算順風順水順“財神”,擁有一定的錢財積聚。飲水思源,他于2018年返鄉創建60畝“百果園”,發展“紅美人”、福柑、桃李種植產業等,現果木蔚然成林。同時,這一產業帶動了12名“5060”脫貧戶勞力就業,使其每天工資可達80-120元。

去年秋天,黃石市陽新縣衛健局鄉村振興工作隊接力陽新縣委辦駐石和村扶貧工作,攜手村兩委“一班人”,持續推行“村兩委+合作社+能人+脫貧戶”發展模式。由村兩委牽頭,組織鄉土能人、專業大戶、脫貧群眾等“抱團”,以土地、資金、技術等入股,銜接生態農業和環保工業,讓300多名勞力就業“不出村”。

“我在家門口的中藥材基地打工,每天的工作就是培植野菊花,或除草、或松土,此活既不重,也不累,月薪2200元,生活有保障,日子有奔頭!”看到這一新變化,50歲的脫貧戶汪梅開高興地說。

放眼整個石和村,油茶400畝、中藥材300畝、苧麻120畝、植桑養蠶50畝和高通電子廠等產業,帶動了250名脫貧群眾增收,讓群眾的幸福日子越過越紅火。

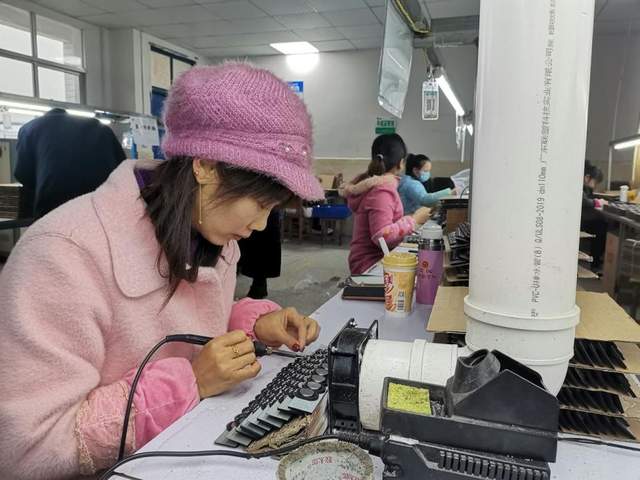

村民在石和村電子廠企業工作

“我一雙兒女讀書,外出打工舍不得孩子。現在就在家門口做事,月薪5000元,雖然沒有在外打工賺得多,但享受到了一家人團圓的幸福生活!"在石和村高通電子廠上班的鄒經萍說。

“過去,我們村集體經濟‘空殼’,村民外出打工。如今,把產業園建在村民家門口,不僅能夠讓村民就近務工,月薪2000-5000元,還能增加村集體經濟收益達45萬元,實現多贏。”石和村黨總支書記兼村委主任朱中洋說。

駐點石和村的白沙鎮人大主席石庚水表示,涓滴成河,情暖石和。下一步,他們將全力打造湖北省美麗鄉村建設示范村,補齊短板,建好設施,續寫“最美鄉愁”;銜接產業,壯大集體經濟,領跑村民奔小康;駐村駐心,架村民“連心橋”,書寫鄉村振興新答卷。(程華新、吳永風)