本網訊( 馬靈玥 )從2020年1月23日至2020年4月8日的76個日子,是武漢人民與突如其來的新冠疫情殊死較量的日子,也是一段牽動著所有國人的心的日子。嚴峻的疫情之下,未知的病毒、物資的緊缺、人手的匱乏,這個小區的居民們以實際行動向我們展示了一場高度配合的完美疫情阻擊戰。

水藍郡小區地處東湖高新開發區的最南端,小區里環境優美,景色宜人,是一個己建成十多年的成熟小區,現己入住了498戶居民,總計有常住居民2000余人。小區里的大多數家庭成員或是在周邊高等院校中任教,或是在企事業單位工作上班,其中還有一些退休干部和其他在崗人員。在武漢封城之初,水藍郡的居民們沒有因此而陷入恐慌或混亂,而是充分發揮個人的職業優勢與專業素養,第一時間在微信群內召集大家,互相分享信息,共同商討解決方案。

1月,在封城前的20日開始,物業就迅速行動,每日對水藍郡小區開展全面消殺。

(圖 下沉干部、社區網格員與保安在門崗值守)

封城后的25日開始,物業對所有外來人員進行管控,要求所有進出人員戴口罩、測體溫。2月12日,物業發放正式的告居民書,對小區實行全封閉式管理,所有進出人員嚴格核實,登記測溫。小區出入口每2小時進行一次消毒。除此之外,物業還與居民保持高度的信息同步,物業每天通過微信群、朋友圈與線下日常安全巡邏三種途徑進行疫情期間的提示和宣傳,保證所有居民能及時獲知相關信息。對于快遞的送達,由物業出面進行聯系。物業服務中心與出入口處還設有專員,為沒有口罩的業主免費發放口罩。小區中出現的種種問題,如個別人員未按要求佩戴口罩、遛狗與聚集等造成防疫隱患的行為,物業也能做到快速反應、及時解決。對于自身工作的不足之處,他們也虛心聽取居民建議,只要有利于小區的防疫工作,他們都能及時調整和改進。此外,因為物業工作人員以年輕人為主,所以他們在疫情期間充分利用了各種通訊工具與信息化技術,如讓社區和物業人員進入水藍郡的不同微信群,在疫情期直接與居民面對面答疑解惑等,及時解決問題,受到了居民的廣泛稱贊。

水藍郡的居民們同樣具有高度的團結與奉獻精神。在疫情初期,得知物業人員由于過年與封城,所以人手嚴重不足的狀況時,居民們踴躍報名、迅速組成了志愿者團隊,填補了物業在人員上的空缺。

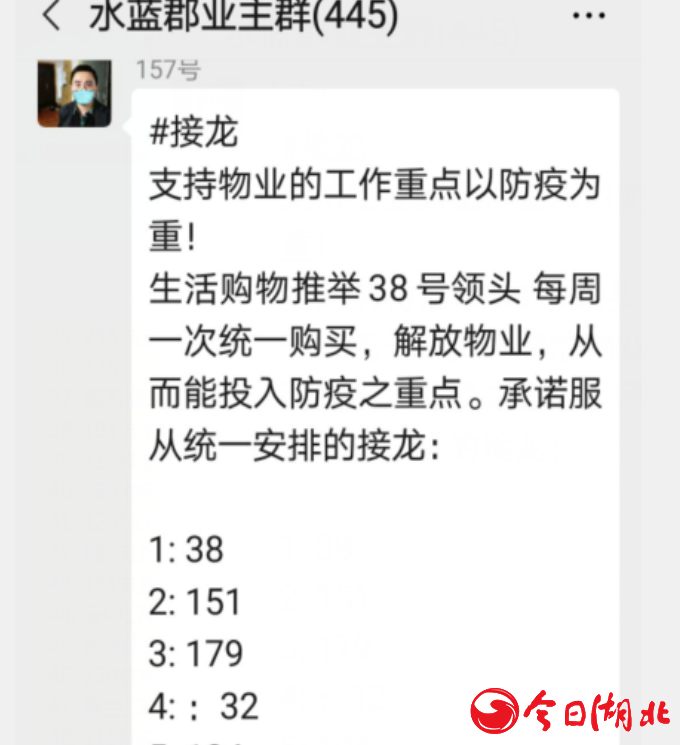

(圖 小區業主接龍呼吁,有近百家業主參與)

不到一天的時間里,小區里幾乎每家都有人報名,主動要求加入志愿者隊伍中,其中不乏退休人員和幾位己年近七十的老人。經過小區居民業主委員會的討論協商,一個由50人組成的“特別志愿者”隊伍,在封城的第二天便迅速成立了起來。

面對全小區幾千名居民復雜的日常生活與防疫物資需求,在小區下沉干部的提議與居民的集體呼吁下,一致得出了按照防疫物資與生活物資兩大類,其下各設數個小類的應對方式,理順了看似繁雜的物資需求。隨后,每個小類建立專門微信群,分別由不同居民牽頭,建立志愿小組,讓所有居民可以依據各自需要加入對應物資群。這項舉措有效分散了物資采購與配給的壓力,使得居民需求的統計與物資的采購發放變得井井有條。

(圖 小區居民志愿者團隊在運送物資)

此外,封城期間,公共交通停運、商場關門停業,物資購買難度大大增加。面對這一情況,居民們充分調動自己的個人資源,多方搜集信息,相互溝通,快速反應,首先為最為緊急的防疫物資購買贏得了一些先機。在武漢宣布封城后的第三天,一位在武漢大學任職的志愿者黃勇凱率先行動起來,組織聯絡其他幾位志愿者,僅僅只用了不到三個小時的時間,便帶領業委會成功購得了一次性雨衣300件、一次性手套50盒。

(圖 物業經理接受業主代表的防疫物資捐贈)

同時,還為小區物業工作人員購置了一次性雨衣200件、一次性手套4盒,幫助他們解決了防護用品緊缺的燃眉之急。與此同時,在一位擔任公司高管的志愿者倡導下,居民們也為小區的抗疫自覺捐錢捐物。最令人感動的是,許多家庭里,一些還沒有收入的孩子們也將自己積攢的壓歲錢一并捐獻了出來。據統計,在封城期間,水藍郡小區的居民先后共捐助資金近20000元,全部用于購買小區公共區域的防疫物資用品。這些物資用品不僅及時彌補了小區在疫情初期防護物資的不足,也有力地保障了小區物業工作人員的衛生防疫工作需求。

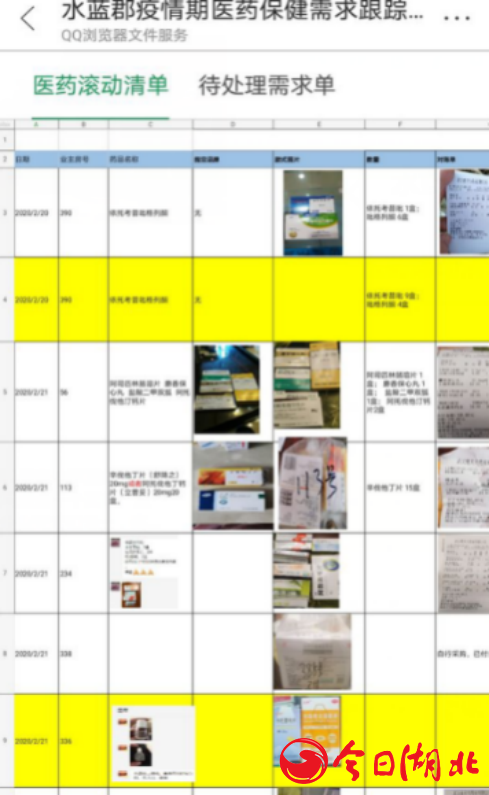

除了防疫物資的采購之外,對居民必需的日常生活用品的采購也在如火如荼地進行著。突如其來的封城令讓不少居民家中的菜、米、油、鹽面臨著不同程度的短缺,尤其對于一些習慣在下班時購物的上班族來說更是如此。為此,三位志愿者李國莉、童維軍和熊婉君自告奮勇,分別成立了“生活物質購買組”、“常用醫藥用品購買組”和“中百倉儲、武商量販專項商品購買組”,幫助居民們統計家中緊缺和急需物質用品,并負責集中采購與事后分發工作。

(圖 志愿者李國莉守候物資發放)

他們釆取網上預定、專人下單、定點定時值守取物送物的方法,讓居民盡量做到“非必要不外出”,竭盡全力將外出感染風險的降低為零。對一些因身體原因不方便出門、或在搬運物資上有困難的住戶,志愿者小組還專門成立了一支“采購物質配送小分隊”。這支隊伍分別由擁有私家車、電動摩托車以及小手推車等工具的志愿者組成。在整個封城期間,他們一直堅守崗位,做到時刻待命、召之即來。而這一切行為都是他們自發進行,一切運輸成本也時他們自己承擔。他們每個人都既當運輸工,又當搬運工。這個小分隊成員當中,有干部、工人、企業高管、大學教職工等等。雖然他們各自的社會職業與身份不同,但各自的出發點卻高度一致,就像他們所說:“我們都是一個小區里的居民,服務他人也是服務自己。”

在這里,受水藍郡小區居民的囑托,筆者特別要說的是李國莉、童維軍、熊婉君、蔡林新等幾名志愿者的一些事跡。李國莉是一位機關干部,被大家一致稱為這支志愿者隊伍的“好管家”。從封城之日起,她就一心撲在了組織志愿者隊伍上,協調開展各項居民服務工作,贏得了小區居民的交口稱贊,也受到了志愿者們的一致好評。

(圖 志愿者童維軍的醫藥登記單)

童維軍是企業高管、博士,他充分利用自己的專業知識與素養,承擔起了小區居民日常醫藥用品的購買與發放。在這個過程中,他重點考慮到了特殊群體——諸如老人和孩子的需求,將他們的要求放在第一位,只要他們有需求,全天候都提供無償的幫助服務。在封城后的第一個月,童博士每周要統計的購藥送藥訂單多達100多單,但從未發生過一次錯漏。熊婉君是一位被居民親切地稱為“小美女”的姑娘。她的志愿者小組專門負責對接小區周邊定點小超市和武商量販的生活物質購買。才剛剛25歲的她帶領團隊成員,起早貪黑地登記、訂貨、收款、分發、派送。在他們的服務對象中,有不少都是上了年紀的爺爺奶奶,他們不僅能吃苦,同時嘴還甜,每次把物資送達門口時還不忘喊一聲:“爺爺,奶奶!我買了物資,給您放門口啦!”在疫情初期,她與她的團隊由于經驗不足,還貼過錢。但是他們從來沒有因此而退縮,反而愈挫愈勇,將失敗化作寶貴的實踐經驗,不斷提升他們團隊的服務質量。

在疫情期間,他們為水藍郡的抗疫貢獻出了屬于年輕人的獨特力量,得到了大家廣泛的好評。蔡林新是剛從國外回來與家人過春節的大學生,但他在甫一回國、得知家鄉疫情的消息時,來不及休整便主動請纓,立刻加入到小區志愿者隊伍中來,與所有居民一起度過了一個終身難忘且意義非凡的農歷新年。當時,有一位從剛從抗疫援建工程完工現場回家的技術人員,在自己的日記中寫下了這樣一段話:“今天傍晚,天空里下著冷雨,剛從完成的援建工程現場回家,家中存放的菜全壞了,我試著求助小區志愿者蔡林新,沒想到天剛黑他便冒雨將菜送到了家門口,內心里特別感動,特別溫暖。”

在那段封城的日子中,面對未知病毒帶來的不安與解封遙遙無期的無助,大多數人都會選擇蝸居家中、閉門不出。但水藍郡小區的這批志愿者們,雖然每個人都來自不同的行業、有著不同的身份,但卻不約而同地在疫情最嚴重的時期主動請戰,冒著感染風險走出家門,不辭辛苦。

(上圖 志愿者們在運送物資)

任勞任怨,以自身的實際行動,完美詮釋了奉獻、友愛、互助、進步的志愿者精神。

(作者系華中師范大學文學院漢語言文學2018級學生)

編輯:曉穎