行業已經達成共識:未來10到15年,甚至在更長時間內,傳統燃油車仍將是汽車行業的主流。因此,對于連續7年成為全球最大汽車市場的中國來說,要應對日益嚴苛的油耗及排放法規,除了大力發展新能源汽車,加快傳統汽車節能技術的研究與應用也勢在必行。

那么,傳統燃油車還有多大的節能潛力?能耗的進一步降低要依靠哪些領域的優化?中國又將因此制定怎樣的節能汽車發展路徑?近日,蓋世汽車特邀中國汽車工程研究院技術經濟咨詢部副總工程師沈斌(先生)開堂授課,對以上相關內容進行了分享。現將現場實錄匯整如下,供業界參考!

本次報告主要分為三個版塊:國內外節能汽車發展現狀與趨勢、傳統乘用車節能潛力及典型車型分析以及中國節能汽車發展目標及路徑。

國內外節能技術發展現狀及趨勢

俗話說,他山之石可以攻玉,我們首先來看一看其它國家發展節能汽車的態勢和趨勢是怎樣的。

美國是全球最早創建汽車企業平均燃油消耗量評價體系的企業,也就是我們經常提到的CAFE體系,可以說,CAFE標準施行多年來有效促進了美國各項節能汽車技術的發展。可以看到,美國的節能技術相對中國來說還是比較先進的,尤其在混合動力和新能源技術的應用方面,它在全球領域都處于比較靠前的位置。但另一方面,由于其車輛大型化比較嚴重,整備質量較高的SUV、皮卡等車型廣受歡迎,從而導致了美國汽車企業的平均油耗相對較高,2015年其平均油耗水平跟中國差不多,大概在6.7L左右。

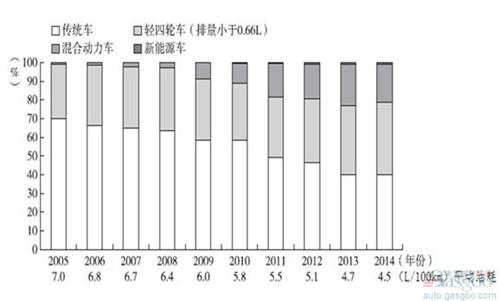

日本的國情在某些方面和我國比較類似,資源的極度匱乏導致日本政府高度關注汽車節能技術的發展,大力發展小型節能車和混合動力車。目前日本乘用車平均油耗在全球范圍是處于最低水平,它在2014年平均油耗就已經達到了4.5L/100km,提前達到了2020年國家油耗目標。更值得關注的是,日本在2014年實現企業百公里平均油耗4.5L,是在幾乎沒有新能源車型的情況下實現的,而這主要得益于它大概20%的混合動力以及40%的輕四輪車,傳統意義上的燃油車型的占比只有40%左右。

未來,日本會延續目前的節能技術發展路線,也就是進一步提升混合動力車型的比例,同步發展高效動力傳動系統、輕量化、CVT等傳統節能技術,并適度提高插電式混合動力和新能源車型的比例,來應對日益嚴格的能耗法規。

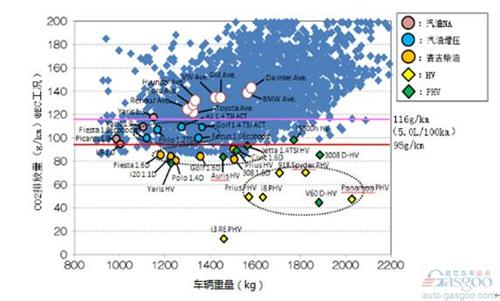

歐洲則主要是通過清潔柴油機技術和小型強化直噴汽油機技術實現了油耗的降低,現在的乘用車平均油耗大概在5L左右。

大家知道大眾的排放門事件對歐洲的清潔柴油機技術帶來不小影響,但是從我們與歐洲各個機構或者整車企業的交流來看,未來他們不會放棄清潔柴油機技術,但是會進一步加大對清潔汽油機(增壓汽油機)、多檔位自動變速器以及低摩擦等節能技術的應用。同時他們對汽油機的增壓路線會由目前的Downsizing逐步向Rightsizing的方向轉變,也就是說,不再一味追求汽油機的小型強化,而是通過適當擴大發動機的排量,使它能夠適應中高端的車型,從而使更多的節能技術在發動機上得以應用。那么,應對未來4L/100km以下更嚴格的油耗法規,歐洲可能主要是依靠插電式混動技術的普及運用來實現。

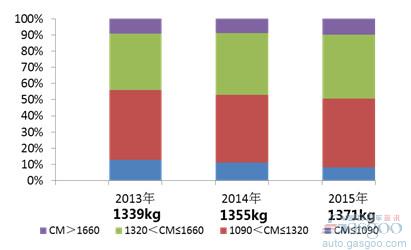

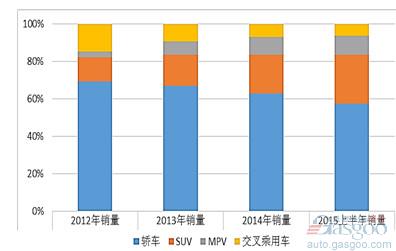

接下來看一下中國的乘用車節能技術的發展情況,在2015年,我們國家乘用車企業平均能耗完成了三階段油耗法規6.9L的目標,可以說這是非常的來之不易的。為什么這么說呢?大家知道,我國乘用車目前還是以傳統的自然吸氣汽油機車型為主,還有一個更嚴峻的問題就是我國乘用車大型化的趨勢非常明顯,乘用車平均整備質量不斷攀升,已經從2013年的1339公斤增長到2015年的1371公斤。在整備質量不斷上升的情況下,我國乘用車平均油耗能夠實現每年1%-2%的降幅已經是非常不容易了。另外從產品結構來看,轎車的比例在逐漸下降,而SUV、MPV的比例在逐年上升,這使我國在乘用車平均油耗逐年下降的應對上來說也是非常嚴峻的。

接下來再關注一下我們的核心零部件和其它整車領域。我國在混合動力專用零部件技術方面已經實現一定突破,在替代燃料領域也是逐步掌握了燃燒及控制技術,關鍵系統的國產化水平日益提升。同時我國的混合動力專用發動機、替代燃料的專用發動機也在研發過程當中,樣機水平已經接近國際主流水平。

傳統乘用車節能潛力及典型車型分析

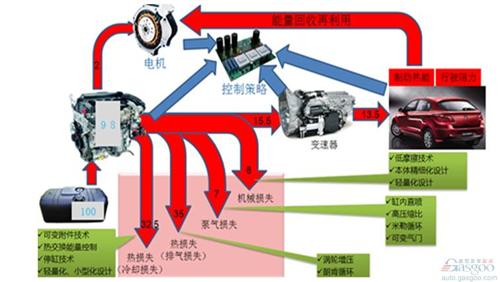

傳統乘用車在節能方面到底還有多大的空間?從整車能量流的分析來看,目前傳統乘用車的發動機燃油產生的能量最終傳遞到車輪實現驅動的能量僅占13.5%,由此來看,乘用車節能的空間是非常大的。我們也綜合了國內外幾十家行業機構和上百位專家的資源得出來一個比較有共識的結論:目前我國傳統燃油乘用車的節能潛力還有40%以上。

那么,傳統燃油車40%以上的節能潛力從哪兒來呢?下面我們就從發動機、變速器、替代燃料等各個領域進行分析。目前我國自主品牌的發動機熱效率(汽油機)大概是32%到36%之間。而根據日本政府和行業的規劃,他們把下一代發動機的熱效率目標定到50%,這意味著僅通過發動機技術優化就能實現15%以上的節能效果提升。至于其它細分領域,例如變速器領域的節能潛力在6%以上,低摩擦技術的應用8%以上,電子電器15%以上(包含48V系統),輕量化6%以上。

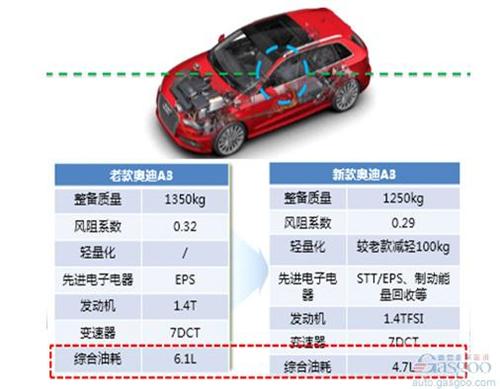

在中國節能汽車藍皮書中,我們選取目前市場上比較典型的節能車型進行了一些分析,確實可以看到通過傳統節能技術的應用實現能耗降低的一些實例。

首先,從新一代奧迪A3(三年前的車型)和之前一代奧迪A3的對比我們可以看到,其通過動力傳動系統的優化、低摩擦技術和輕量化技術的運用、先進電子電器的應用,就實現了22%以上能耗的提升。

另外,馬自達汽車公司也是通過大家熟知的創馳藍天技術實現了傳統車型能耗的降低。國產車型阿特茲比它的上一代馬自達6的能耗也是實現了大概20%的能耗降低,使用的都是傳統節能技術的提升,例如大幅提升發動機壓縮比,對變速器進行適度的優化,通過輕量化、低摩擦技術的提升和部分先進電子電器技術應用,就輕易實現了能耗20%左右的下降。

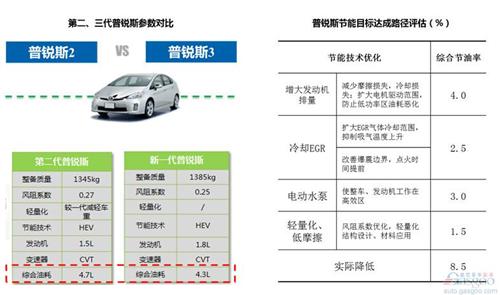

普銳斯也是全球最早實現批量化生產的混動車型,我們這里只簡單分析普銳斯第三代和第二代油耗提升的路徑,它也是通過增大發動機的排量、冷卻EGR的應用、電動水泵的應用以及輕量化、低摩擦技術的運用實現接近10%的能耗提升。

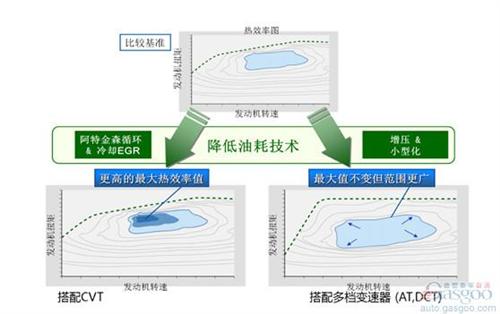

此外,我們也針對目前行業爭議比較大、關注度比較高的日本的節能路線和歐洲的節能路線,也就是自然吸氣汽油機升級優化和汽油機增壓直噴小型強化的節能路徑進行了對比,兩者其實異曲同工,通過不同的路徑都實現了能耗的下降。日本主要是通過對傳統的自然吸氣汽油機的升級優化,比如說可變技術、阿特金森循環利用,冷卻EGR的應用,再匹配CVT變速器,實現發動機達到更高的熱效率值,從而降低整車的能耗。而增壓直噴小型強化汽油機則是通過擴大發動機的高速工作區間來匹配多檔化DCT,來實現車輛能耗的下降。同樣,我們對混合動力技術和清潔柴油機技術的節能效果、動力性能、排放水平、成本增加也進行了簡單的對比。可以說是各有優劣,清潔柴油機可能目前成本上相對來說有一定優勢,但是混合動力在節油效果和排放水平上則表現更佳。

中國節能汽車發展目標及路徑

國家對發展新能源汽車技術的路徑已經非常清晰,而與此同時我們必須加快節能汽車技術發展路徑的研究,以確保我國汽車工業節能減排和轉型升級目標的順利達成,因為傳統燃油乘用車在未來10到15年甚至更長時間內還會是市場主流。

中國的節能汽車技術發展路徑肯定是要在借鑒國外成熟成功經驗基礎上來制定具有中國特色的、符合我國產業、市場、政策、技術現狀和基礎的路徑。為了更加合理制定中國節能汽車技術發展路徑,我們對未來中國汽車工業發展的整體環境、能源環境、政策環境、市場需求等多種因素進行了綜合考量,下面首先以汽車工業發展的整體環境來進行具體分析。

基于我國宏觀經濟的發展現狀以及我國汽車工業的發展現狀和趨勢,同時根據我們工信部正在制定中的汽車產業中長期發展規劃可以得出,未來的5到10年內,我國乘用車市場會呈現中低速的發展態勢,在2020年之前預計在5%左右,2020年到2025年預計在3.5%左右。而按照這樣的增長速度,2020年我國乘用車銷量大約為2650萬輛,到2025年大約是3150萬輛。同時根據國家的相關新能源的規劃,我們預測到2020年和2025年,我國新能源乘用車的銷量將分別達到150萬輛和660萬輛左右的規模。

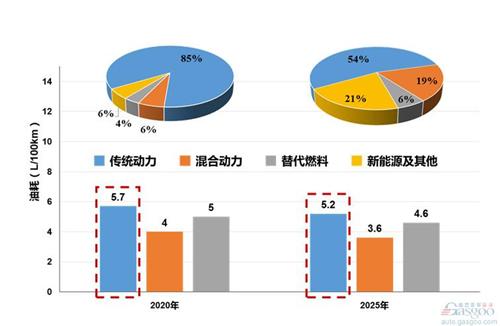

與此同時,為了實現2020年5L以及2025年4L的平均油耗目標,我們推演了多種場景下的不同動力類型和產品結構的組合,得出了目前在行業中共識度比較高的一個結果。2020年要實現百公里5L的油耗,傳統動力大概還是85%的市場份額,混合動力和替代燃料大概有接近10%的市場份額,新能源大概是6%。到2025年,新能源汽車的比例應該會在20%左右,混合動力也接近20%,替代燃料和傳統動力車型大概在60%左右。傳統動力車型的平均實際油耗在2020年和2025年應降到5.7L和5.2L左右。

按照我國的乘用車平均整備質量可劃分成四個整備質量段:小型、緊湊型、中大型以及中型以上車型。要實現2020年和2025年的油耗目標,我們也是對每個整備質量段提出了能耗的要求。可以看到,要實現2025年4L的平均油耗,未來中大型車的油耗應該不能超過5L,也就是要求乘用車企業必須加大對這些車型節能與新能源技術的應用,或者強迫乘用車企業多生產一些小型的節能車型來達到企業平均油耗的要求。

那么對應的具體目標,我們也提出了對不同的動力類型,也即傳統燃油、混合動力以及替代燃料乘用車2020年和2025年的節能技術路徑的實施,以及不同平均整備質量段運用怎樣的節能技術去實現節能目標進行詳細的分析。

此外,我們還集合了行業的訴求和呼吁,向政府提出的相關的一些政策建議。例如,我們希望政府盡快制定和明確中本期的乘用車油耗管理辦法、排放法規,包括NEV積分和碳排放碳配額制度,同時要有序推進汽車產業的法制化管理,創造公平的市場競爭環境和良好的法制環境,同時發揮市場的決定性作用,也即:政府不去限定企業采用哪種技術路線,而讓市場和企業去選擇更適合自己的節能技術路徑。