近日,由省住建廳組織編制的《城市數字公共基礎設施統一識別代碼編碼規則》,獲住建部批準為城鄉建設行業產品標準,并將于今年8月1日起實施。這是全國首個明確城市所有實體對象編碼規則和分類框架的國家行業標準,是城市數字公共基礎設施建設的基礎性標準,來源于襄陽、宜昌的試點經驗,提煉成湖北省地方標準,再上升成國家行業標準。

以往,同一棟城市建筑在投資項目審批系統里有投資項目代碼,在建設工程規劃許可證審批系統里有工程規劃許可證編號,在施工許可證審批系統里有施工許可證編號。但對于城市來說,沒有一個統一的城市編碼將城市建筑的各類行業編碼串聯起來,存在“一體多碼、互不相認”等問題,難以實現城市建筑的全生命周期管理。

2024年4月19日,省委十二屆六次全會審議通過《中共湖北省委、湖北省人民政府關于奮力推進中國式現代化湖北實踐加快建成中部地區崛起重要戰略支點的意見》,系統總結了中國式現代化湖北實踐“五個以”的實踐體系框架,其中之一是以信息化賦能推進四化同步發展,而信息化賦能的首要任務就是城市數字公共基礎設施建設。2022年9月開始,襄陽、宜昌兩地著手開展城市數字公共基礎設施建設專項試點,在試點過程中,我省逐步探索創立了城市數字公共基礎設施統一識別代碼。

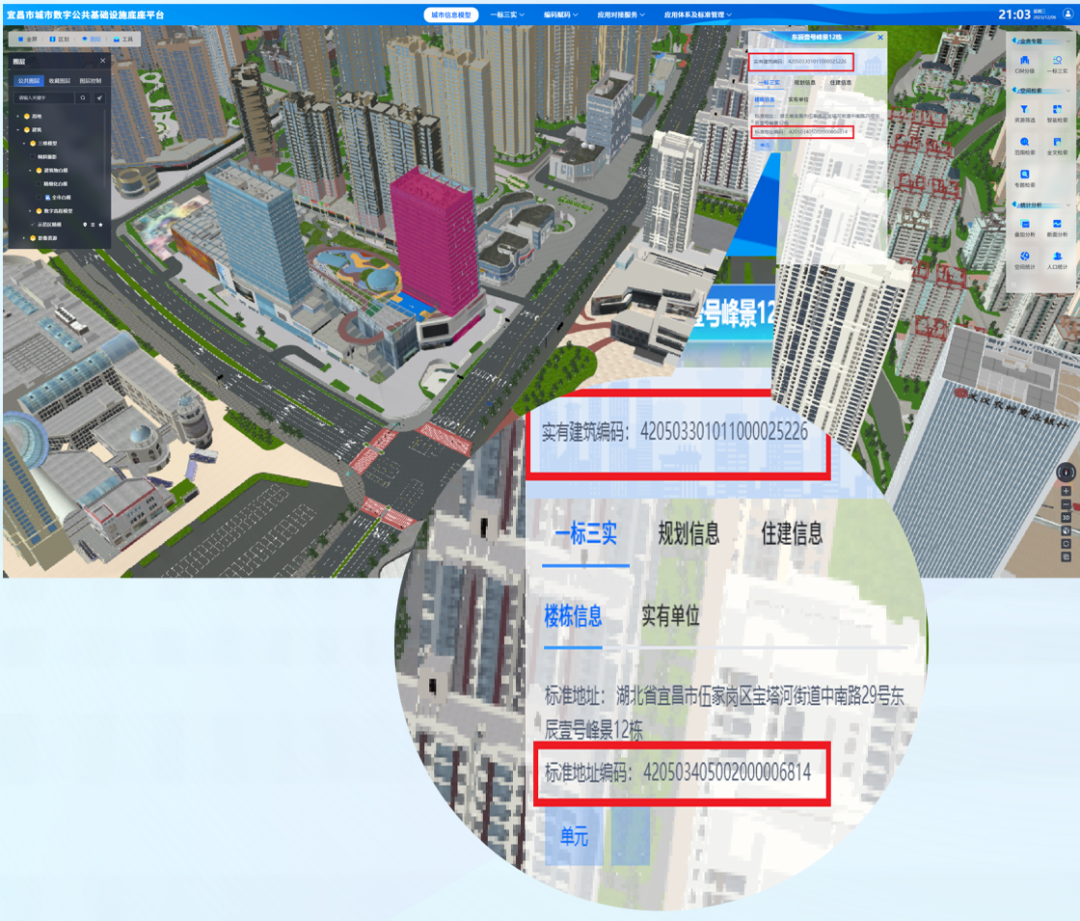

什么是“城市級編碼”?城市級編碼就是類似于人的身份證號碼,對城市實體對象賦予唯一的“數字身份證”,用于構建萬物標識體系,為萬物互聯提供支撐。統一識別代碼可以不受行業劃分、標準修訂等影響,能夠更好保證城市各類對象代碼的全生命周期唯一性,不僅可解決城市各類實體對象在數字世界的標識問題,構建互聯關系,更為重要的是可實現各類實體對象跨部門的信息歸集、關聯和共享,逐步形成城市數字資產庫,最終實現實體城市與數字孿生城市的“一一映射”。

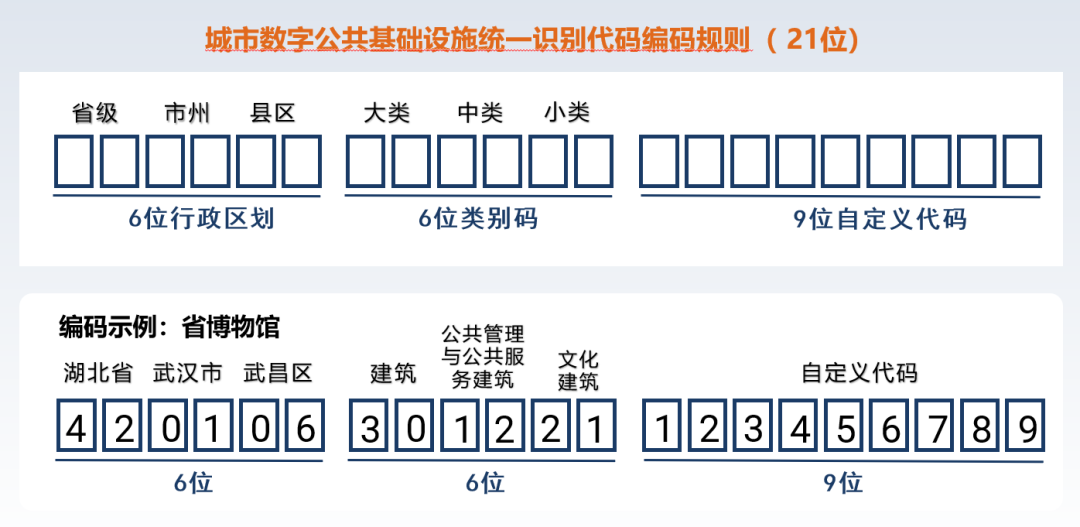

《城市數字公共基礎設施統一識別代碼編碼規則》確定了3段21位的城市實體對象統一識別代碼編碼規則和分類框架,將城市實體對象劃分為13個大類、87個中類和332個小類。

目前,武漢、襄陽、宜昌、十堰等城市通過應用統一識別代碼,實現城市級萬物標識互聯,顯著提升了城市數字公共基礎設施的數字化、網絡化與智能化水平,全省17個市州正在全面推廣使用。