2022年,武漢地區生產總值達到18866.43億元,經濟運行穩中向好、進中提質,在全國GDP十強城市中增速第一。

2023年是“十四五”規劃承上啟下的關鍵之年,站在“兩萬億俱樂部”的門檻,武漢會是下一個GDP兩萬億元城市嗎?連日來,這一話題也引發多位全國人大代表、政協委員關注和討論。

“武漢已經到了城市能級取得關鍵突破的重要節點”“武漢必須也一定會跨過兩萬億元門檻,我們對未來既有信心也充滿期待”“跑贏GDP的過程,也必須是提升城市能級、塑造城市品質的過程。武漢沖刺兩萬億,是高質量發展的‘兩萬億’”……代表委員們紛紛建言獻策,希望武漢勇擔使命、加壓奮進,加速邁向GDP兩萬億元大關,實現城市發展能級新躍升。

沖刺“兩萬億”,是武漢責任也是國家使命

在漢口西北湖和高雄路鳥瞰城區,藍天之下絢麗武漢。長江日報記者 詹松 攝

經濟體量是決定一座城市發展能級的重要因素之一。到2022年底,全國已有24座GDP萬億元城市,其中,兩萬億元以上城市也已經達到了7座,分別為上海、北京、深圳、重慶、廣州、蘇州、成都。

“沖刺‘兩萬億’城市,是武漢義不容辭的責任擔當。”全國政協委員、華中科技大學同濟醫學院副院長舒曉剛表示,對武漢來說,實現“兩萬億”目標只有一步之遙。武漢應當加快邁過這一門檻。

記者觀察發現,2022年7個GDP過兩萬億元的城市中,從分布上看,這些城市均位于我國東部、西部,武漢若晉級,意味著中部地區將迎來第一座GDP兩萬億元城市。

全國政協委員、中國地質大學(武漢)機械與電子信息學院院長丁華鋒認為,武漢作為建設中的國家中心城市和長江經濟帶核心城市,有責任、有使命扛起長江經濟帶高質量發展大梁,推動湖北加快“建成支點、走在前列、譜寫新篇”。

“武漢要站在大局中謀求一域,清醒認識到自身承擔的使命責任,把各項工作放到全國全省大局中謀劃推動。”丁華鋒說,武漢工業、科教等發展基礎良好,近年來又有多重國家戰略聚焦疊加,在建設全國構建新發展格局先行區中當先鋒、打頭陣,擔當主力軍,理應成為下一個、也是中部首個“兩萬億”城市。

2023年,武漢市政府工作報告提出“地區生產總值增長6.5%以上”的預期目標,明確這一目標“兼顧了需要和可能,符合中央精神和省委、省政府要求,符合武漢發展實際”。

全國政協委員、湖北經濟學院院長方潔談到,當一座城市的GDP超過兩萬億元,必然成為人口、資金、市場主體最聚集、最具活力、最有吸引力的區域所在。武漢實現經濟實力達到新量級,是在湖北構建新發展格局先行區中當先鋒、打頭陣的必然要求,也是更有力地促進武漢都市圈和長江中游城市群高質量發展的必然要求,對于推動中國經濟更加均衡發展,也有重要意義。“我們很有信心,并且充滿期待。”

沖刺“兩萬億”,武漢有底氣量質齊升

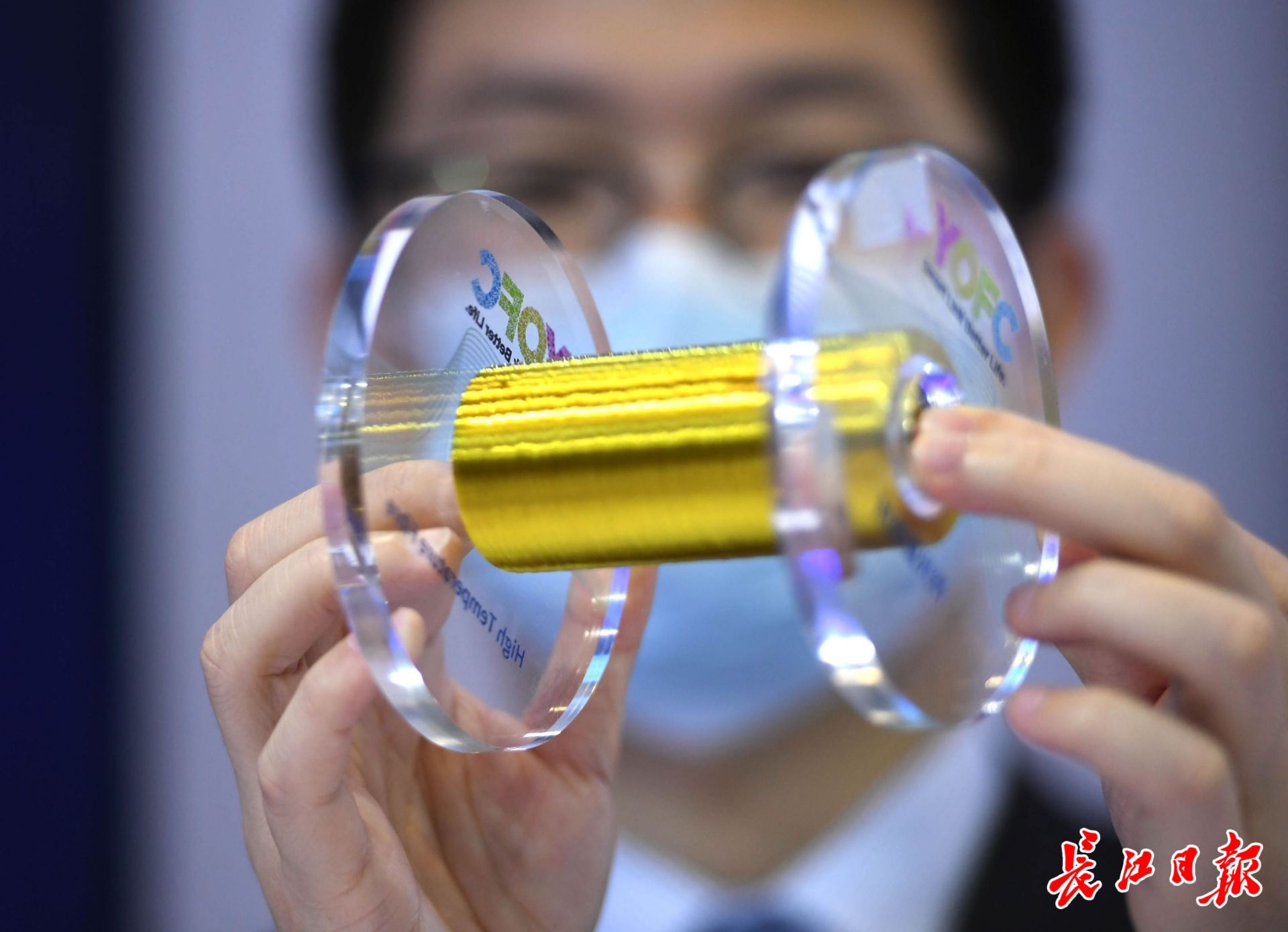

長飛光纖光纜股份有限公司展示的耐高溫光纖。 長江日報記者高勇 攝

參照北京、上海、深圳等城市發展軌跡,GDP達到兩萬億元后,如果措施得當,經濟發展有條件進入一個加速的快車道。有經濟學者分析認為,從一萬億跨越到兩萬億階段,可以看出一個經濟體是否“肌理健康”,是否形成了相匹配的最優結構。

黨的二十大報告中提出,“高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務”。武漢沖刺“兩萬億”,必然是高質量發展的“兩萬億”。

“實現質的有效提升和量的合理增長,武漢底氣滿滿。”全國人大代表、中國一冶焊接技能教練趙宗合認為,武漢在變大變強的過程中,武漢更在不斷追求變新變優,維持蓬勃的發展勢頭,保持旺盛的生命力。

一組數據證明了這份底氣——

2022年,武漢獲批建設具有全國影響力的科技創新中心,凈增高新技術企業超過3000家、總數突破1.2萬家;

2022年,武漢市新登記市場主體一年新增35.33萬戶,同比增三成,專精特新“小巨人”企業增幅全國第一;

2022年,天河機場第三跑道、沿江高鐵漢宜段等一批重大樞紐項目開工建設,武漢成為全球首個人口過千萬的國際濕地城市……

“一個城市只有在‘量質齊升’的情況下,才能在“兩萬億”之后,在更高層次、更寬領域參與城市競爭和資源整合,贏得和抓住更大的發展機遇。”丁華鋒舉例,武漢在“三高地兩基地”建設中,有著雄厚的資源稟賦和產業基礎,光電子信息產業獨樹一幟,大健康及生物醫藥產業蓬勃發展,這些都是武漢沖刺“兩萬億”城市的底氣。

根據武漢市政府工作報告,2023年被定為“項目投資攻堅年”“城市更新年”,一批先進制造業重大項目積極謀劃推進,城市品質不斷優化升級。

方潔建議,武漢要充分利用九省通衢、科教富集、產業門類齊全等獨特優勢資源,迅速改變沿海開放“后隊”劣勢,成功入列大市場雙循環內陸開放“前隊”,構建資源要素流動通道和先進制造業、高新技術產業、戰略性新興產業發展高地。其中,實體經濟是根本,產業發展是關鍵,營商環境是基礎,高質量發展是試金石。

沖刺“兩萬億”,武漢后勁很足

來自教育科技人才的基礎性支撐

東湖高新區在光谷國際人才港舉辦2023年春季大學生巡回招聘會暨“百萬大學生看光谷”啟動儀式活動。 長江日報記者高勇 攝

從先進城市經驗來看,上海和深圳兩地不約而同地在“兩萬億”關口提出了“創新型城市”建設的發展目標,并強調要完善城市創新體系,增強科技創新能力。

如何探索適合武漢高質量發展的具體路徑?武漢抓住科教、區位優勢“兩個轉化”,更加倚重“教育、科技、人才”三大基礎性、戰略性支撐。

“未來城市競爭就是人才的競爭,高等教育是核心競爭力。武漢科教資源雄厚,是全國三大智力密集區之一。”舒曉剛談道,邁入“兩萬億”門檻,城市對各類資源要素的集聚能力也會大幅提升。吸納人口,即是重要表現之一。武漢應在加大留才引才政策力度的同時,進一步建設高素質人才隊伍,大力吸引集聚大健康等優勢產業領域行業領軍人才和創新團隊,給予高端人才個性化支持,真正打造“引才、聚才、育才、留才”的人才沃土和創新高地。

丁華鋒也建議,發展是第一要務、人才是第一資源、創新是第一動力。武漢要用好科教資源,持續關注人才培養,搭建人才數據庫,為城市發展儲備人才,為人才提供優質服務,激發人才的創新能力,為城市儲備發展后勁,更好服務高質量發展。

去年6月,湖北省第十二次黨代會吹響建設全國構建新發展格局先行區的奮進號角,提出“支持武漢建設國家中心城市和國內國際雙循環樞紐”“加快建設武漢具有全國影響力的科技創新中心”“大力發展以武鄂黃黃為核心的武漢都市圈”,武漢被賦予更大發展機遇,也肩負重大責任。

方潔認為,武漢要充分發揮龍頭引領作用,聚焦光電子信息、新能源與智能網聯汽車、高端裝備、生命健康、北斗等優勢產業,推動市優勢產業在都市圈城市的協同聯動,謀劃產業新增長點,推動區域產業鏈、供應鏈、創新鏈、人才鏈聯動發展,提高城市經濟聚集度和城市競爭力。

如今,在武漢、鄂州交界處,武鄂黃黃城市中心——武漢新城建設全面啟動,瞄準建設“世界級科技創新策源高地、國家戰略性新興產業高地”等目標,武漢都市圈高質量發展主引擎就此點燃。方潔認為,湖北武漢舉全省全市之力,高標準啟動武漢新城建設,必將打造成為區域發展新的增長點。