來源:刺鳥棲息地

什么是政治抑郁

政治強烈的、帶有美國特色的焦慮,因為在幾個世紀以來,美國人都深受一種“個體不受種族、性別、宗教、種族、階級或財富限制且有無限可能性的想法”的影響。

抑郁是一種臨床癥狀,符合美國精神病學會(APA)的抑郁癥標準。表現為在大部分時間里持續感到情緒低落或煩躁,并有悲傷,空虛或絕望的想法和感受。也可能會持續對過去、現在和將來進行負面自我對話,這種狀態會一直延續,甚至直接造成疾病的產生和發展。最終,這些癥狀會嚴重損害個體的社會交往、職業發展或其他重要的社會功能(根據美國《精神疾病統計診斷標準》DSM-5標準)。

政治抑郁本身是難以被定義的,因為由政治事件誘發的抑郁經歷可能先于已有的抑郁癥狀發作,也可能觸發或加劇本身已經存在的抑郁狀態。并且,在原有的抑郁癥狀表現基礎之上,政治抑郁可能會多出一個表現維度,即個體開始失去能夠掌控自我命運的想法和感覺。這種認知會使得人們認為努力工作、接受教育、保持想象力和堅持信仰是不重要的,并且認為一個人的可能性是有限的。這種觀念含有一種特別

— Supriya Bhonsle

— Supriya Bhonsle

對于那些畢生都在一個岌岌可危的制度基礎上塑造世界觀的人來說,到了老年期他們可能會開始產生一種悲哀的感覺。政治抑郁可能包括一段猶如經歷喪親之痛的時期。在這段時期內,人們會哀悼政治主體的死亡,深情地回憶和重溫原來的政治經歷,這是一種逃離、規避和自我安慰的應對機制,與染上毒癮的人的自我強化機制性質類似。年輕人可能會感到焦慮,甚至憤怒,感覺被欺騙或背叛,并且不愿意開始重新審視自我的信仰體系,因為這個任務對他們而言太艱巨了。而當我們發現當下的自己和原來的價值觀步調不一致時,政治抑郁可能會反過來引發更深層次的、關乎生命意義問題的危機。

為什么會產生政治抑郁

政治抑郁產生的部分原因可能來自于個人的恐懼感——個體害怕自己因為一些不可抗力因素的影響,而受到嚴重的傷害或社會排斥。目前可能存在的傷害有:一個國家的政府管理被一種社會偏執所驅動,甚至可能有人認為,一些社會正在培養人的自卑感,而這些企圖是十分微妙和馬基雅維利式①的。這可能轉而產生一種令人內心不安的“煤氣燈效應②”,即個體或團體通過“告訴他人他們所經歷的并非事實”這種系統性的嘗試去侵蝕一個人的現實世界。

注①:“馬基雅維利式”通常指運用權謀的;狡猾欺詐的。

注②:“煤氣燈效應”又叫認知否定,實際上是一種通過“扭曲”受害者眼中的真實,而進行的心理操控和洗腦。

簡而言之,我們可能在經歷政治抑郁的時候變得隨波逐流。因為經歷政治抑郁就像航行在一片黑暗的海洋里,在這片海里你什么都看不見,目之所及沒有陸地,太陽月亮和星星都不在他們應在的位置,所以根本無法前進。與此同時,對于改變與個人初心相違背的潛在災難性事件,也只會感到無能無力。

治療師在政治抑郁中的作用

《為什么治療師要談論政治》(Why Therapists Should Talk Politics)一書的作者理查德·布魯伊萊特博士(Richard Brouillette)說,當傷害來自于體制時,那些受到影響的人會感到非常無助,并用憤怒、內疚和自我批評來掩蓋這種無助。 治療師通常會在會話中避免政治相關的話題,并將談話重新引向癥狀本身,引向個人和家庭生活中的問題。然而,盡管這種限制治療話題范圍的做法可能會起作用,但它也可能會加深患者與世界脫節的感受,使患者失去信心去理解世界、改變世界的運作。

政治抑郁可能與人與環境的關系有關。那些容易產生政治抑郁的人,通常可能是活躍熱忱的行動者,這些人非常期待政府能夠實現美好愿景,并希望自己也成為美好愿景的制造者,也就是說他們可能同樣渴望獲得影響和管理他人的權力與機會。這種充滿激情的關懷和渴望是有代價的,那就是個體很容易感到極端失控和無助,這種深深的創傷感可能會使個體者陷入一種冷漠和孤立的環境中,這個環境足以讓個體暫時不去面對由于對現實的認知所帶來的痛苦。

— Supriya Bhonsle

— Supriya Bhonsle

雖然關于政治抑郁更清晰和更豐富的定義仍在討論之中,但現在看來,政治抑郁已經受到臨床醫生們的關注,如何治療也是醫生們的工作責任。治療師會討論如何處理政治抑郁,不再會否定它的存在。不可否認,政治抑郁就存在于我們當中。

應對政治抑郁,你需要10條建議

01

控制新聞涉入和社交媒體使用

保持消息暢通,但要知道自己的極限。想一想,自己接收了多少來自媒體(包括社交媒體)的信息,以及這些信息對你的影響。過多的新聞涉入會增加壓力和疲勞,如果你正全神貫注于一些公共事件,并發現它已經干擾了你的日常生活,那么這可能是一個需要減少新聞涉入量和限制社交媒體討論的信號。

少刷朋友圈、少看微博,減少觀看和閱讀新聞的時間。篩選高質量媒體,從好文章那里獲得思考和啟發,適當遠離那些公共討論氛圍差到讓你憤怒和沮喪的媒體。你可以在早晚分別安排一小段時間來了解新聞,而不是時時刻刻查看每一條更新。在“數字化休息”期間,花時間專注于一些有趣的事情,比如愛好、鍛煉或與家人和朋友共度時光。

02

承認并接納自己的感覺

或許你會憤怒,會失望,會不安。先不用去評判自己這樣的感覺是否不好。你可能比其他人更加關注某一領域,也可能會比其他人表現更加強烈的心緒,這說明你有自己所關心和想守護的東西。感受自己的情緒,感受情緒背后你最在乎的價值底線,這也會幫助你更好的了解自己。

03

保持品質,增長常識

在卷入復雜的輿論旋渦之時,不妨借由自己呈現出來的態度,想一想,“你是誰,你想成為誰?”“怎樣的價值觀和生活方式對你來說是珍貴的?”如果你感到困惑,那么放下一部分自我,多去了解和對話。如果你感覺到被傷害,那么也許現在正好是一個實現自己價值觀念的時候。

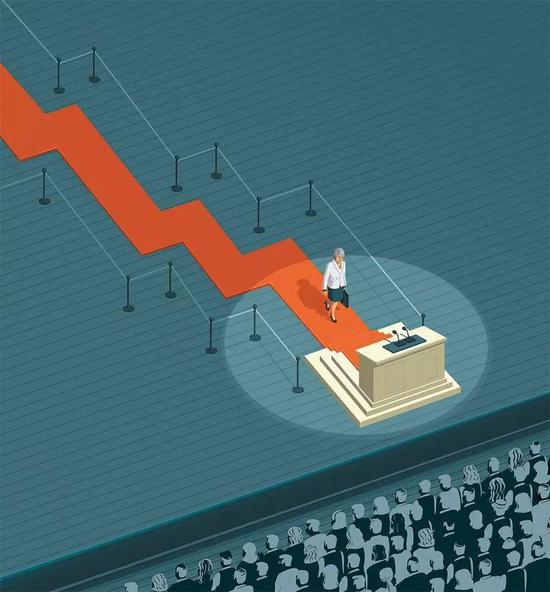

— Stephan Schmitz

— Stephan Schmitz

對于年輕人而言,閱歷經驗的不足使得他們對廣大世界缺少足夠的想象和把握,而更好的教育讓他們保有許多信念,他們常在時局變化之時感到心焦。對此,在保有信念的同時也請投入現實生活。感受社會的復雜和政治的邏輯,感受人們維護他們觀點的理由。

04

認識到你的局限

個人能夠投入社會的改變,但沒有一次成功的改變是僅僅因為個人。認識并且接受你能做的有限,不因為這種局限而否定自己努力的意義。另一方面,在日常生活當中,受到政治抑郁影響的你可能沒有平時那么有效率,你可能需要更多的時間或更多的幫助來完成任務。放下完美主義,接受自己的抱怨,自己的懈怠。沒關系!

05

和聊得來的人對話

和關心你的人在一起討論你關心的事情。如果雙方的信息量和價值觀都差異甚大,而面對的又是敏感話題,那么這個對話很可能只會徒增煩惱。如果處在政治抑郁當中,那和所有的抑郁一樣,你得和能夠接納你的人聊一聊。知音說與知音聽,不是知音莫與談。

— Supriya Bhonsle

— Supriya Bhonsle

同時,也得學著找到與他人的共同點。為了避免激烈的爭論,可以試著找出你們不同觀點中的共同點。有時,不同的觀點可能來自一個相似的基本原則。敞開心扉傾聽他人的故事,當你以這種方式構建自己的思維時,就更容易容忍或理解持有不同觀點的人,甚至可以與他為了一個共同的目標而努力。當然,如果你發現很難以一種冷靜和建設性的方式討論政治問題,最好不要參與談話。

06

當成一次自我公民教育

政治事件往往伴隨著激烈的討論,面對不同觀點時,想一想背后總帶有不同的價值觀、立場、利益關系,這可能是你開啟社會認知的閥門。不管是出于豐富智識的目的還是為了更好地辯論,你都需要深刻具體地了解你所關心議題的方方面面,而不僅僅是面對政治表象的站隊。如果你能跳脫出來,橫向縱向去比較,還能夠發現更為廣大的事實。經濟學、社會學、歷史學、政治學、人類學……知識可以幫助解釋一些困擾,也可以讓你更好的了解現有的矛盾和割裂。

07

確保大家能夠聯系到你

保持通訊方式暢通,及時回應真正關心你的人,確保他們能夠放心。

08

幫助他人,做能做的事

在幫助他人中自己的存在價值會得到體現。政治討論和參與會讓你難免陷入非此即彼或者世界無望的陷阱里,而在實際的助人行為里你會重新收獲與人的真實連結,同時得到即時的滿足感。志愿服務讓你接觸平時很難接觸到的群體,這也會讓你在看到他人苦難的同時反思生活的意義。你也可以就你關心的議題,結合你的天賦、才能,去做力所能及的事情,你可以為一次驕傲月設計海報,也可以和青少年聊一聊什么是民族主義。當然,也有一些情感上相對輕松的志愿服務,比如一份字幕組的校對、一個義務的教程分享,這些都會讓你感覺到自己被需要,也會讓你發現地球還在運轉生活仍在繼續的事實。

— Cronulla Folk

— Cronulla Folk

這條建議因人而異,考慮到很多朋友已經是積極的行動者,需要提醒的是,如果長期以來你都在做義務勞動,持續消耗和投入,那么是時候讓自己放松一下,你應該暫時去其他感興趣的領域歇一會兒。

09

融入群體

建立自己與其他群體的聯系,探索自己的支持體系。這些支持可能是見見老朋友,可能是有共同話題的興趣小組,也可能是來自社區的特色公益組織,嘗試一下,給外界一個機會,讓他們能夠把團體的力量傳遞給你。

10

其他放松的活動

嘗試舒緩的活動,如冥想、漸進式放松訓練、運動,放松身心,從當下生活中找到一些平靜。或者找到自己喜歡的活動來充電并減輕壓力,例如鍛煉,聆聽喜歡的音樂或與親朋好友共度時光。

足夠的睡眠也非常重要,吃健康的食物。避免酗酒和暴食,如果真的喝一杯能讓你好一點,那也希望你能夠和關心你的人一起。

最后的最后

最后,還有一份社會心理互助指南等待查收。對許多人來說,在這個充滿挑戰的時代,通過增進社會支持解決問題的方法,可能是最好的照顧自己的身心的方式。需要注意的是,如果政治抑郁在很長一段時間內都在干擾你的日常生活,或者你自己已經無法控制壓力,那么也許需要尋找醫生或者咨詢師等專業人士。

政治抑郁或許會成為一部分人生活的常態,今天我們所給到的建議面對更大更緊迫的社會問題也許顯得太不疼不癢。但正如文中建議所說的,這就是我們盡己所能能做到的事情。我們希望你在關心社會,關心共同體命運的同時,也能夠照顧好自己,畢竟團結起來才能到明天。