本網訊(朱菲) 8月20日,中國美術館“奔騰的精神——徐悲鴻中國畫展”開幕,共展出徐悲鴻不同時期的中國畫、書法作品40余件,徐悲鴻塑造的馬獨具品格,毫無羈絆,奔騰向前,激越昂揚,徐悲鴻重新成為人們關注的焦點。

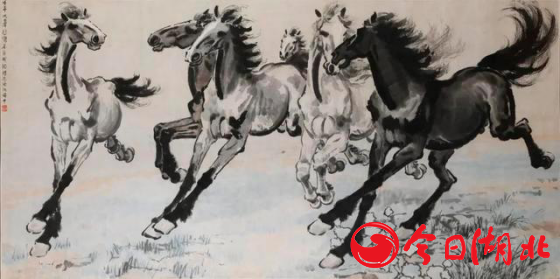

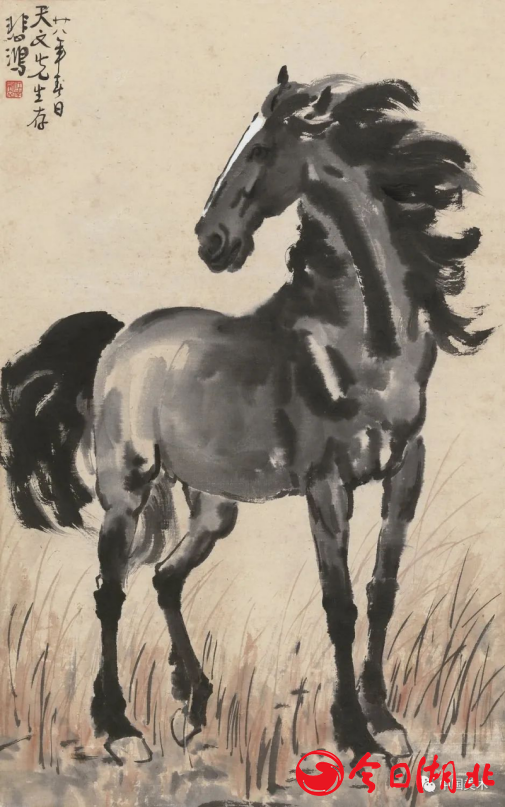

徐悲鴻畫的馬,豪氣勃發,精神抖擻,獨具品格。奔馬造型融入西方繪畫的解剖和透視,采用大角度透視手法,以騰空的一只后腿和交叉在一起的前腿,展現奔馬疾馳的速度,富于動感,給人帶來視覺沖擊。

深秋時節,來到無錫宜興市屺亭橋塘河西側,故居路31號的徐悲鴻故居。著名國畫大師徐悲鴻先生就誕生在屺亭鎮上,這里山清水秀,人杰地靈,享有“書香之地”的美譽。徐悲鴻故居原位于東城區受祿街,1954年開放,后移至城區新街口北大街重建。占地518平方米,建筑面積115平方米,為磚木結構3開間閣樓房屋。故居包括徐悲鴻原生活起居間、弟妹生活間、徐悲鴻父親的書房。

院內有徐達章、徐悲鴻父子的塑像

徐悲鴻出身貧寒,他的父親徐達章是當地小有名氣的畫家,精通詩文、書法、篆刻,尤擅繪畫。耕作之余,在鎮上靠鬻字賣畫貼補家用。小時候的徐悲鴻耳濡目染,對書畫產生了濃厚的興趣,自幼跟隨父親練習詩、書、畫、印,打下了傳統文化基礎。徐悲鴻一直在其父“嚴督”指導下習畫。9歲時,“先君乃命午飯后日摹吳友如界畫人物一幅,漸習設色。”直到19歲時父親病故去世。徐悲鴻是家中長子,下面有弟妹五人,在“半耕半讀半漁樵”的生活中,徐悲鴻度過了他的童年。

徐悲鴻自述中寫道:“余年十三四,吾鄉連大水,人齒日繁,家益窘。先君遂奔走江湖,余亦始為落拓生涯。”徐悲鴻原名壽康,“悲鴻”二字的來源,據鄭理在《徐悲鴻年表》中所說:1913年,18歲的徐悲鴻得一子,徐父為孫子取名“吉生”,他卻堅持要為兒子取名“劫生”。此前一年,徐悲鴻因為不滿父親逼婚而逃走,后被抓回強行完婚,才生此子。他為了表示反抗,一氣之下,自己改名“徐悲鴻”。17歲娶妻生子,19歲妻亡子夭,1917年21歲的徐悲鴻開始了他漫長沉重的留學生涯,先是東渡扶桑,研究美術,1919年至1927年留歐八年,遍歷英、法、德、意、比、瑞士等國,親炙藝術古跡,刻苦砥礪,一心修習,學有所成。

主房門上掛悲鴻夫人廖靜文書寫的“悲鴻故居”匾額

徐悲鴻一生致力于以西畫的寫實主義精神變革中國畫,鐘愛畫馬,在歐洲留學時就到動物園畫過大量馬的速寫,認真研究馬的結構,他畫馬將堅實的造型結構與中國畫的筆墨韻味相融合,下筆爽利,簡約傳神,筆墨酣暢,豪放大氣,其筆下馬或放浪形跡于江湖水草之畔,或千里馳騁桀驁不羈,借馬抒懷,以馬自況,被認為是中西融合的成功典范。

廖靜文是徐悲鴻的最后一位伴侶,廖靜文和徐悲鴻的愛情故事始于1942年,當時廖靜文年方18歲,她的才華和獨特氣質吸引了徐悲鴻。1942年的一天,廖靜文奔赴桂林中央美術學院參加面試,并在面試中結識了院長徐悲鴻。徐悲鴻在廖靜文身上看到了她的才華和潛力,決定錄取她為圖書管理員。在短暫的相處中,廖靜文對徐悲鴻展示了她的多才多藝和博學的一面。于是,徐悲鴻決定以此為契機,通過面試找到自己生活中的另一半。廖靜文照顧徐悲鴻的飲食起居,漸漸地對他產生了深深的關愛之情,很快發現自己愛上了徐悲鴻,這份愛讓她勇敢地表白。1946年廖靜文和徐悲鴻在親友的見證下,步入了婚姻的殿堂。徐悲鴻去世后,廖靜文將丈夫的所有作品和收藏品都捐贈給國家,用以建立“徐悲鴻紀念館”。廖靜文用自己的行動,延續了徐悲鴻的藝術傳承。

徐悲鴻畫的馬,墨色單一卻不失層次感,強化了立體感,形體塑造突出光影效果,馬的軀干和肌肉表現真實,線條粗獷有力,身形矯健俊美,富于力量感。

徐悲鴻在巴黎先學素描,然后考入巴黎國立高等美術學院,拜大畫師達仰為師,又曾隨德國柏林美術學院院長、畫家康普學畫。1927年與田漢、歐陽予倩等人創辦“南國藝術學院”,任藝術系主任。后來,蔡元培邀請他到北平任北平藝術學院院長,此時,徐悲鴻33歲。從此,徐悲鴻專注于美術教育與繪畫。”1950年成為中央美術學院第一任院長。

1954年徐悲鴻故居被辟為徐悲鴻紀念館,展出有關他的生平和藝術活動的資料以及各個時期的代表作品,周恩來總理題悲鴻故居匾額。1983年徐悲鴻紀念館新館,在北京新街口北大街53號的落成,并長期對國內外放,受到觀眾的熱烈歡迎和贊賞。