□策劃/熊傳東 本刊記者/賈冰 陳思炎 李華蕾 劉思宇

1934年10月至1936年10月,中國共產黨領導的中國工農紅軍第一、第二、第四方面軍和第二十五軍陸續從長江南北各革命根據地向陜甘地區進行戰略大轉移,這就是震驚世界的兩萬五千里長征。

習近平總書記在紀念紅軍長征勝利80周年大會上深刻指出:“不論我們的事業發展到哪一步,不論我們取得了多大成就,我們都要大力弘揚偉大長征精神,在新的長征路上繼續奮勇前進。”“一個不記得來路的民族,是沒有出路的民族。”湖北是一塊紅色沃土,是中國工農紅軍的重要誕生地和土地革命戰爭的重要根據地。英雄的荊楚兒女以頑強的斗志、無私的付出、巨大的犧牲,為長征的勝利作出了重要貢獻。回望80年前那段苦難和輝煌,目的就在于高舉長征的精神火炬,緊密團結在以習近平同志為總書記的黨中央周圍,走好中國特色社會主義事業的新長征,譜寫中華民族偉大復興中國夢的湖北篇。

新長征路上,嚴明黨的紀律、加強黨內團結、維護黨的集中統一是我們從勝利走向勝利的重要保證。我們黨面臨的“四大考驗”“四種危險”是長期的、復雜的、嚴峻的。我們要進一步牢固樹立政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識,嚴守黨的政治紀律和政治規矩,不斷把全面從嚴治黨推向深入,確保黨始終成為中國特色社會主義事業的堅強領導核心。

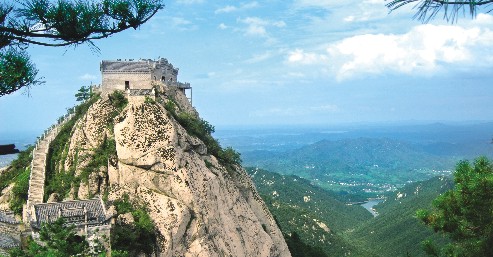

紅二軍團誕生地——黃陂木蘭山區

新長征路上,不怕吃苦、不畏艱險,在困難面前永不低頭,在危險關頭勇于擔當,是長征留給共產黨人寶貴的精神財富。面對改革發展中的一系列新考驗和新挑戰,我們要發揚艱苦奮斗、勇于擔當的優良作風,主動適應、把握和引領經濟發展新常態,扎實推進“五位一體”建設和“四個全面”戰略布局湖北實施,不斷加快“建成支點、走在前列”進程,全力譜寫我省改革發展新篇章。

我們接力艱苦奮斗,就是對長征精神和黨的優良作風的歷史傳承,同時,堅持艱苦奮斗的政治本色,也意味著我們將始終保持一種生活準則,一種工作作風,一種利益觀念,一種精神狀態,乃至始終追求一種高尚的奮斗目標和人類崇高的價值方向。我們弘揚長征精神,喚起的是一種神圣的使命——不辱人民重托,接力民族振興。長征,是一個歷史壯舉,長征精神卻是一種使命傳承。

山河不忘長征魂,長征精神永傳承。10月11日至13日,“長征路上奔小康”主題采訪活動走進湖北。在為期三天的時間里,記者隨采訪團前往省內通山、麻城、紅安等地,重溫革命故地長征精神,見證革命老區脫貧致富和發展新成就。

鄂豫皖蘇區將帥館

#p#分頁標題#e#

鄂豫皖紅軍的搖籃

黃麻起義、荊江兩岸年關暴動、鄂北農民起義……八七會議后的半年多里,荊楚大地上紅色暴動此起彼伏,人民軍隊呼之欲出。紅軍三大主力之一的紅四方面軍,就誕生在以湖北為主體的鄂豫皖根據地。

紅二軍團在湖北誕生

1927年11月13日,湖北省黃安(今紅安)、麻城三萬余名農民自衛軍和義勇軍在黨的八七會議精神指引和中共湖北省委領導下,攻打黃安縣城,正式成立了黃安農民政府,組建了工農革命軍鄂東軍。1928年1月,鄂東軍在黃陂木蘭山改編為中國工農革命軍第七軍。1929年春夏,湘鄂西革命根據地開始形成,紅二軍團就在此地誕生。

20萬長征紅軍,6萬來自湖北。16萬紅軍英烈中,4萬是湖北籍。長征,這部悲壯而恢弘的史詩中,湖北篇章蕩氣回腸。

在黃麻起義和鄂豫皖蘇區革命紀念館,一張張黑白圖片將時空拉回1927年11月14日那個血雨腥風的紅色黎明——暴動,暴動!工農打先鋒,拿起刀和槍,一同去進攻!暴動,暴動!天下歸工農,再不當牛馬,要做主人翁!

凌晨4點,黃安(今紅安)城下,“砰!砰!砰!”幾聲清脆的槍聲,打破了黎明前的寂靜。等候已久的黃安、麻城起義軍,涌向城門。槍炮聲驚天動地,騰騰烈焰映紅夜空。經過四個小時的激烈奮戰,農民自衛軍解放了黃安城。

湖北是紅軍的搖籃。1927年至1934年,18支軍級建制的紅軍部隊誕生湖北。他們是:紅一軍(鄂豫皖)、紅二軍(湘鄂西)、紅三軍(湘鄂西)、紅四軍(鄂豫皖、湘鄂西)、紅六軍(鄂西)、紅七軍(鄂北)、紅八軍(鄂東南)、紅九軍(鄂北、鄂豫皖)、紅十一軍(鄂豫皖)、紅十二軍(鄂東南)、紅十五軍(鄂東南)、紅十七軍、紅二十五軍、紅二十七軍、紅二十八軍。

兩支誕生于湖北的紅軍軍團,賀龍的紅二軍團和彭德懷的紅三軍團,成為中國工農紅軍第二方面軍和第一方面軍的主力,與同樣誕生于湖北的主力紅軍、徐向前等領導的紅四方面軍,構成了中國工農紅軍的三大主力。

湖北是全國第二大蘇維埃根據地。自1927年8月21日,羅榮桓領導通城暴動后成立的通城勞農政府,建立全國第一個縣級紅色政權后,湖北相繼建立湘鄂西、鄂豫皖、湘鄂贛、湘鄂川黔等蘇區和鄂豫陜游擊根據地。其中鄂豫皖、湘鄂西、湘鄂贛三塊根據地,在其全盛時期擁有1000多萬人口,是僅次于閩贛中央蘇區的全國主要蘇維埃根據地。

紅軍長征之前,在湖北及其相鄰地區誕生、戰斗的紅軍部隊已發展到近10萬人,地方武裝約40萬人。

中央紅軍出發后,紅二十五軍、紅四方面軍、紅二、六軍團、相繼踏上長征路。這3支紅軍長征部隊均誕生于湖北。

紅二十五軍是長征途中,唯一一支人數不減反增的紅軍隊伍,歷時10個月,轉戰四省,行程約一萬里,最早到達陜北、被毛澤東稱贊為“中央紅軍之向導”“為革命立了大功”。這支人數最少的紅軍隊伍,走出了97名共和國將軍。

長征英雄中三分之一屬湖北佬

紅四方面軍的長征從1935年3月28日強渡嘉陵江西進開始,到1936年10月與紅一方面軍在甘肅會寧會師結束,歷時1年零7個月,途經四川、西康、青海、甘肅等4省。三過雪山草地,行程一萬多里。部隊出發時8萬余人,到達陜北僅剩3萬余人。面對張國燾的分裂主義行經,紅四方面軍廣大指戰員進行了堅決的斗爭,并與紅一、紅二方面軍緊密配合、互相支援,維護了黨和紅軍的團結。

為策應中央紅軍長征,1935年11月19日,紅二、六軍團主力1.7萬余人離開湘鄂川黔蘇區開始長征。11個月,紅二、六軍團(后改編成紅二方面軍)走過了9個省的92個縣境,行程近2萬里,進行大小戰斗110余次,長征結束時仍保存了1.3萬人的兵力,被毛澤東稱贊為“是個了不起的奇跡”。

紅一方面軍的戰史,也和湖北緊密相關。紅一軍團一直擔當中央紅軍的開路先鋒,先后經歷了湘江血戰、四渡赤水、飛奪瀘定橋、攻打臘子口等戰役。據統計,紅一方面軍中湖北籍團以上干部達97名,其中大多成長為抗日戰爭、解放戰爭時期的著名將領。

紅二、紅六軍團在長征中堅持實事求是、一切從實際出發,堅持建立游擊點和游擊根據地的戰略思想,堅持游擊戰和運動戰的軍事方針,能打就打,不能打就走,一路上雖打了許多惡仗,減員不少,但都能及時得到休整補充,有效地保存了有生力量。紅二、紅六軍團開始長征時共1.7萬余人,經過歷時近1年、行程2萬里的艱苦轉戰,長征結束時仍保存了1.3萬人的兵力,被毛澤東稱贊為“了不起的奇跡”。

參加長征的20萬余紅軍英雄中,近三分之一來自于荊楚大地。1955年,我國首次為1613名開國將帥授銜。其中湖北籍的236名,含元帥1名,大將2名,上將14名,中將32名,少將187名。其中,中將以上的49位全部參加了長征,187位少將中有180位參加了長征。

#p#分頁標題#e#

鄂陜邊第一塊根據地

鄂豫皖蘇區紅二十五軍最初成立于1931年10月。1932年秋,主力隨紅四方面軍撤離鄂豫皖革命根據地后,奉命留守的紅二十五軍一部與地方武裝編成新的紅二十五軍。這支平均年齡只有十七八歲的“娃娃軍”在與中央失去聯系的情況下獨立作戰,最先到達陜北,也是長征中唯一一支兵員不減反增的紅軍。

紅二十五軍少年孤旅書寫奇跡

紅二十五軍以3000人的少年孤旅(士兵大多是十三到十八歲的青少年)長途遠征,面對的是國民黨軍隊40多個團的圍追堵截。

1934年11月17日,紅二十五軍在信陽越過平漢線,為掩護主力進入豫西伏牛山區,副軍長徐海東率一部在棗陽作佯攻,主力則通過豫西平原向伏牛山挺進。

在獨樹鎮,部隊疲憊饑寒,首尾受敵,初戰受挫之后,軍政委吳煥先、副軍長徐海東身先士卒,沖鋒在前,帶領部隊最后突出重圍。庾家河激戰,紅軍反復沖殺20余次,以傷亡200余人的代價斃傷敵800余人,軍長程子華、副軍長徐海東在戰斗中負傷。王母宮塬戰斗,軍政委吳煥先親率部隊突圍,壯烈犧牲,年僅28歲。

經分析形勢,紅二十五軍決定迂回陜南開辟新的根據地。12月10日,中共鄂豫皖省委機關和紅二十五軍在洛南庾家河“春永茂”藥鋪召開常委會,決定改鄂豫皖省委為鄂豫陜省委,在鄂豫陜邊區,包括陜西省東南部、湖北省鄖陽地區和河南省西部的部分地區,創建革命根據地。1935年1月9日,紅25軍一舉攻克鎮安縣城,進軍山陽、鄖西、旬陽交界處,通過發動群眾,創建了鄂陜邊第一塊根據地。

據鄖西縣檔案館館長徐峰介紹,1932年至1936年,紅四方面軍、紅三軍和紅二十五軍先后來到鄖西,其中長征途經鄖西的紅二十五軍在鄖西駐扎一年多,創立了鄂豫陜根據地,建立了蘇維埃地方政權。

鄖西縣內,建立的根據地主要在湖北口鄉和關防鄉一帶。這里,北靠秦嶺,南瀕漢水,懸崖峻迭,地勢險要,便于開展游擊戰爭。時任紅二十五軍副軍長徐海東在長征中曾負傷,在鄖西養傷八個月。紅二十五軍從1934年12月長征進入鄖西,至1937年2月紅七十四師開赴三元整編,堅持在十堰的鄖西、鄖陽區斗爭達兩年兩個月之久。

根據地人民幫紅軍、當紅軍

在創建和堅持鄂豫陜根據地斗爭的艱苦歲月里,鄖西人民幫紅軍、當紅軍,成為一種自覺行動。鄖西至今流傳著許多感人故事:二天門吳之祥一家,想方設法保護一位受傷的紅軍團長,并動員自己的五個孩子參加了革命。

廟川區虎坪回民馬福順一家就掩護了三名紅軍傷病員。在戰斗中被敵擊穿腹部,腸子涌出來的軍供給處政委張希才,在二天門群眾家養好傷后才得以重返前線。許多紅軍干部戰士為了表達對蘇區人民的情誼,把水壺、剪刀、煙袋和血跡未干的軍毯贈送給群眾,以作臨別紀念。

鄖西縣關防鄉丁家坪村一組的一個普通院子里,一面斑駁的土墻上寫著一行粗黑大字:“蘇維埃新中國勝利萬歲!”這幾間房屋是當時一個保長的住宅,由紅二十五軍征用,成為75師223團政治部駐地。

在鄖西縣檔案館,珍藏著一份“鎮館之寶:時任紅二十五軍政治部宣傳科科長的劉華清親自刻印的《什么是紅軍》傳單。這張傳單歷盡烽火歲月,保存完好,每年接受上萬人次參觀。上面的字跡仍清晰可辨:“紅軍是共產黨人領導的軍隊。紅軍里面的人,都是工人、農民、貧民、士兵出身,所以他們能代表窮人的利益。”“紅軍一到哪里,就沒收土豪的糧食、東西,分配給窮人,幫助窮人免除一切捐稅,不繳租,不還高利貸。”

1935年5月,身為紅軍特務隊副班長的李玉才,將這張紅軍傳單交給妻子劉立英。隨后,紅軍主力北上。劉目不識丁,不知道上面寫的什么,但她知道這是紅軍發的,必須永遠保存下去。在地方反動武裝的反復搜查中,劉將這張傳單包了又包,藏了又藏,幾經轉移,才保存下來,1981年9月她將此傳單交給了鄖西縣黨史辦。

鄖西縣,一張宣傳單,告訴你什么是紅軍;紅安縣七里坪,革命遺址群,見證200個將軍同一個故鄉;監利周老嘴、洪湖瞿家灣,是賀胡子(賀龍)帶領百姓鬧革命的地方;丹江口市呂家河村,一面紅軍墻,留下柳直荀珍貴的字跡;陽新龍港鎮上泉村,一口紅軍井,澤被五代人……紅色“家史”勵志育人。如今,矗立在荊楚大地的千百個革命遺址,成為紅色旅游的熱門景區。這些“精神地標”,指引我們在新長征路上,不忘初心,繼續前行。

#p#分頁標題#e#

紅軍故事是最好的教科書

什么是對革命事業的忠貞不渝?什么是對共產主義的堅定信念?堪稱挑戰人類極限的長征中,荊楚兒女歷經血火淬煉,書寫下壯麗詩篇。

張煥潮

來顯合

【人物名片】

來顯合,出生于1914年9月,1927年投身革命。解放后,來顯合歷任華東軍區裝甲兵后勤軍械科科長、華東煤炭管理局機械廠工會主席、市關工委名譽主任。

在湖北省麻城市一棟普通的居民樓里,住著目前麻城乃至全黃岡市唯一健在的老紅軍戰士來顯合。他依然精神矍鑠、耳聰目明。

來顯合的革命之路,起源于1927年爆發于麻城的“黃麻起義”,當年湖北黃安(今紅安)、麻城3萬余名農民自衛軍和義勇軍在黨的“八七”會議精神指引下攻打黃安縣城,正式成立了黃安農民政府,組建了工農革命軍鄂東軍。當時年僅13歲的來顯合毅然投身革命,在村里當上了兒童團長,后成為地方赤衛隊和便衣隊員。

1935年,來顯合在羅山參加紅軍,編入羅山獨立團。在紅軍主力長征后,來顯合一直堅守大別山進行游擊戰爭。抗日戰爭時期,他隨部隊參加過新四軍著名的蔣家河口戰役、黃橋戰役;解放戰爭時期,又參加了萊蕪、孟良崮、淮海、渡江等戰役。

對于老人來說,革命年代最值得珍藏的回憶,除了艱苦卓絕的戰爭,就是有幸直接接觸過新四軍、華東野戰軍不少高級將領,包括葉挺、陳毅、張云逸、粟裕、鄧子恢、肖克、陳士榘、韋國清、鐘期光等。

解放后,來顯合歷任華東軍區裝甲兵后勤軍械科科長、華東煤炭管理局機械廠工會主席、市關工委名譽主任。盡管已經102歲高齡,依然身體硬朗、氣色紅潤。他告訴記者,自己的長壽“秘訣”就是3點:食物保健、運動保健和“養心”保健。

在飲食上,老人常年堅持定時定量吃飯,以素食為主,偶爾補充些魚肉。一年四季堅持運動,早上五六點鐘起床就出門呼吸新鮮空氣,下午6點,出門散步三四十分鐘再回家。還有就是始終保持開朗的性格和平和的心態。

經歷了革命戰爭的洗禮,碰到過無數大事小事,老人覺得現在最重要的就是“養心”。離休在家,他每天都堅持看書、看報、看電視,感受祖國的滄桑巨變。“感謝黨,感謝人民,革命鍛造了我一副好身體,讓我有了健康幸福晚年。”

【人物名片】

張煥潮,1917年出生于湖北紅安,1932年5月參加革命。解放后,歷任湖北日報管理科長、武漢大學黨委副書記、中國教育工會武漢大學委員會第十屆委員會主席等職務。1984年11月離休。

“我不知道那位同志叫什么名字,但我永遠記得他的救命之恩!”,回憶長征中的點點滴滴,99歲的張煥潮幾次哽咽,不得不停下話頭,將目光望向前方,平復心情后。

1927年初,蔣介石發動反革命政變,國民黨兵開始在張煥潮的家鄉黃安縣(今紅安縣)瘋狂屠殺共產黨員及革命群眾。1932年5月,張煥潮瞞著父母,加入了革命隊伍,后來被調到紅九軍軍部守電話。

1933年初,部隊輾轉進入四川境內,開辟了川東北革命根據地。在武隆縣長壩鎮,紅九軍兵分兩路追擊劉湘殘部,張煥潮和另外兩名電話員被留在長壩鎮建立通信聯絡站。

11月中旬,川軍勾結當地土匪,向長壩鎮發起襲擊。張煥潮和兩位戰友抱起電話機逃出駐地,途中,一名戰友重傷一人犧牲,張煥潮躲在亂石間,逃過敵人的追殺。

敵人走后,張煥潮取出電話機,與紅九軍政治部取得聯系。“我夜里摸黑接通了五條線路,一通宵在死人堆里爬來爬去,一天兩夜沒有吃一點東西,身上的衣服濕了干,干了濕”,張煥潮說。

1935年8月,長征途中的紅軍第一方面軍和第四方面軍混合編成左路軍和右路軍,兵分兩路向甘南進發。由于張國燾的錯誤路線,紅四方面軍被迫在雪山草地中來回拉鋸。1936年2月,部隊再次被迫從天全、蘆山撤出, 來到夾金山腳下。當晚,張煥潮接到軍部電話,要連夜翻越夾金山執行任務。

張煥潮個子矮小,除了自己的行李、干糧袋外,他還背著電話機和兩節大電池。在終年積雪的山脊鞍部,他掉了隊。

連日的行軍,將山路上的積雪踩成了堅冰,他小心翼翼地走在上面,摔倒了好幾次,最后掉進了山溝的雪坑里,大半截身子埋進雪中。“我只穿著單衣,腳上是草鞋。一掉進雪坑,頓時覺得寒氣沿著腿往上升,透心涼。”張煥潮說,他用力扒開前方的積雪,突然,眼前出現一個軍鍋的底部,軍鍋用繩子綁在木架子上,他再往前扒,扒出一個人的頭!頭上還戴著軍帽。從軍帽來看,他應該是紅四方面軍的炊事員。

張煥潮看不見這位戰友的臉,他的下半身和軍鍋下半部全埋在冰雪中,和冰雪融為一體。強忍著悲痛,張煥潮抓住軍鍋上面的繩子,用力往上攀爬,終于從溝里掙扎了出來。“八十多年來,我一直默默地向這位不知名的戰友致敬,感謝他死后用身軀救了我。”張煥潮說。

方槐與女飛行員親切交談

【人物名片】

方槐,原名賴芳槐,1917年生于江西于都,是參加過第四次、第五次反圍剿并全程走完長征路的歷史見證者。1949年3月任軍委航空局處長,新中國成立后曾任中國人民航空公司經理、航校校長、師長、軍長、武漢軍區空軍副司令員等職,1955年被授予少將軍銜。

9月下旬,記者來到方老位于空軍武漢指揮所虎泉干休所的家中,聆聽方老的革命故事。

盡管聽力和記憶都已衰退,看到記者在小黑板上寫下“長征”“雪山”“草地”時,老人的眼睛亮了,一如當年那個雀躍著參加紅軍的15歲少年。

方槐出生于窮苦家庭,父親加入農民協會鬧革命,讓他心生向往。當兒童團團長、加入少先隊,方槐從“紅孩子”一步步長成小紅軍。

1931年,不滿14歲的方槐得知紅軍正在招兵,興沖沖去報名。接兵的同志看他還沒有一支槍高,勸他等長大一些、長高一點,再參加紅軍。“比我大一歲多的表哥很幸運,被接兵的人收下了!”回憶起這段過去,方槐眼中仍滿是羨慕。

1934年9月,第五次反“圍剿”失敗,中央紅軍即將踏上漫漫征程。此時,方槐已從紅五軍團轉入紅一軍團,擔任軍團野戰醫院政治處俱樂部主任。一天,紅一軍團行進到方槐的家鄉銀坑圩附近。他獲準回家兩小時探望家人,來不及吃晚飯,就匆匆歸隊。“什么時候能再回來?”分別時,母親拉著他的手問。“打了勝仗,再回來看你們。”17歲的少年斬釘截鐵地說。一別經年。母子再次團聚,已是新中國成立后的1950年。

在紅軍這所大學校里,方槐成長很快,長征出發前,已是名“老兵”了。長征中,方槐多次擔任“收容隊”隊長。方老回憶,雖然不在一線打仗,但收容隊的工作并不輕松。除了檢查各單位的群眾紀律、督促掉隊人員跟上部隊外,還要抬擔架。

過草地前,上級規定每人最少準備十斤干糧,方槐所在的宣傳隊分成幾個小組籌糧。方老說,這些“干糧”,有的是遺留在田里的青稞殘品,有的是在山里采集的野菜、野果,過草地時都成了“保命糧”。“看似平靜的草地,實際上暗藏著兇險,許多泥潭好似一塊豆腐,人一站上去就往下沉。”戰友犧牲的情景,方槐終身難忘。軍團政治部的炊事班長,挑著炊事用具,先于隊伍前行,待大家看到時,他已大半個身子沉入泥潭,想救也來不及了,最終被污泥腐草吞沒。

方老的大女兒方蕾說,歷經炮火、苦難的洗禮,父親堅強而樂觀,一輩子無論遇到什么困難或坎坷,都以苦為樂,一笑置之。

方老家中,有一本全家人視作珍寶的物件——方老的《黨證》,那是1932年7月4日,由時任紅五軍團政治部主任劉伯堅簽發的。這本《黨證》跟隨方槐走過了兩萬五千里長征,是他擁有的唯一能夠見證和親歷長征的紀念物。

20萬余參加長征的紅軍英雄中,有近6萬人是湖北籍。紅一方面軍中湖北籍團以上干部97名,紅四方面軍和紅二十五軍的高級將領,也大多來自湖北。

向著理想豪邁進軍!長征中的荊楚兒女展現出的意志和力量,已融入長存浩氣,成為引領我們砥礪前行的精神火炬。更多戰士的名字已難以尋找,事跡也難以還原,但他們的精神,早已與時代的脈搏一起,永恒跳動。

#p#分頁標題#e#

長征路上奔小康

80年后,歷數湖北省內一個個革命老區,已不再是貧窮落后的代名詞。先烈事跡猶在傳唱,老區發展再譜新篇。

新橋馮村的精準扶貧之變

“第一個字是干,第二個字還是干,第三個字仍然是干……”在通山縣大路鄉新橋馮村,遠遠就能看見紅色橫幅上的這排大字。

通山縣大路鄉新橋馮村的香菇產業基地

新橋馮村靠近通山城區,但貧困發生率高達37.2%。去年10月18日,咸寧市駐通山縣大路鄉新橋馮村精準扶貧工作隊進村后,就是用這種實干的精神,找準癥結,探準出路,使這個昔日的省級貧困村發生了脫胎換骨的變化。

10月11日,新橋馮村香菇產業基地的育種車間,十幾名工人正在忙碌著,他們都是村里的貧困居民。扶貧工作隊進村后,引進了香菇種植項目,規劃面積40畝,已經建成標準化大棚160個,基地種植香菇20萬棒,包培訓、包技術、包產量、包銷售,全力打造鄂南香菇第一村。現在,已有27戶貧困居民加入了合作社種植香菇。

村民徐愛錦告訴記者,以前她賦閑在家。香菇基地建成后,村里幫助她申請了貸款,購買了5000棒菌種,平時還可以在基地打工。從10月底到次年4月,香菇可以采收5茬,平均每棒可產干菇250克,市場價15元左右。而菇棒的成本價是每棒6元,政府還有相應補貼。想到香菇馬上就有收成了,徐愛錦的臉上溢滿幸福的笑容。

白鷺新村開啟幸福新生活

10月11日下午,記者一行來到通山縣大畈鎮板橋村白鷺新村的時候,已是夜幕降臨。一排排嶄新的三層小樓,清一色的白墻、飛檐翹角,與徽派別墅區似無二致。前臨穿村而過的旅游公路,背靠美麗的富水湖,在青山綠水之間恍如世外桃源。

板橋村耕地稀少,人均僅0.25畝。村民劉會忠患有視力殘疾,既無法靠土地獲得溫飽,也無法外出打工,日子捉襟見肘。他七十三歲的老母親告訴記者,家里人口多,底子薄,此前在破舊不堪的老屋住了整整五十年。今年春天,搬進這寬敞明亮的新居,感覺就像做夢似的。

大畈鎮副書記徐良開介紹,板橋村有375戶,其中貧困戶144戶,曾經窮得叮當響。上世紀50年代末,富水河興建水庫,為了支持國家建設,板橋人民舍小家顧大家,告別祖祖輩輩生活的家園,貢獻肥田沃地。在相當長的時間里,無論遷出去的移民,還是在庫區后靠山垅土汊的移民,一度過著“住在泥巴房,吃著供應糧”的艱苦生活。

2014年,在省紀委監察廳精準扶貧工作隊的駐點幫扶下,板橋村積極推進精準扶貧和美麗鄉村建設,整合避險解困、危房改造、漁民上岸等政策資金,消除危房戶、無房戶139戶,新建了白鷺新村。

秀美鄉村看江樹

革命戰爭年代,麻城市乘馬崗鎮江樹村是鄂豫皖蘇區戰斗的最前沿,曾打響了鄂豫皖蘇區第一次反圍剿戰斗的第一戰。如今,這片紅色的土地,已成為百姓安居樂業的美麗家園。

來到江樹村,白色的門樓上“中國圍棋畈”幾個大字撲面映入眼簾。道路兩旁的房屋清一色的白墻飛檐,古色古香,墻面上是水墨風格的畫面和文字,講述著這座村落的文化傳統。

村黨支部書記李濟保告訴記者,江樹村原來也是貧困村,“家家住茅屋,戶戶鬧饑荒,人人穿破衣”。自麻城市財政局扶貧工作隊入駐后,工作隊成員積極向部門爭取項目,向市場尋找致富門路,向村民尋問致富路徑,與貧困戶結對幫扶。

江樹村成立了4個專業合作社,全村300多戶,1000余人入社。合作社帶領20余戶養殖優質蛋雞,10余戶養殖本地黑山羊,7戶養殖本地黃牛,20多戶種植花卉,20多戶嘗試種植高效蓮米。還引進了特大優質蛋雞養殖企業——湖北乾源農牧有限公司,全部建成后存欄優質蛋雞將達15萬只,可安排50余人就業。

特色產業的發展,讓村民逐步走上了致富的道路,如今90%的居民新建了樓房,很多人還在城里買了房,30多戶購置了小轎車。