(本網訊)2月6日,復星基金會聯合中歐校友總會、武漢大學深圳校友會、友成基金會捐贈的6000套膠條防護服、13200套醫用防護服、19500只口罩,分批次運至武漢、黃岡、孝感、洪湖、漢川等疫情重點地區。

2月5日,復星基金會聯合中國光彩事業基金會向國家醫療隊捐贈5000件醫療級防護服,其中2000件防護服是最高等級防護服,可進入“紅區”(重癥感染區),也是前線最為緊缺的物資。

2月2日,復星基金會聯合中國光彩事業基金會與中歐國際工商學院校友總會向同濟醫學院捐贈1000件醫用級防護服,并向上午剛剛交付完工的火神山醫院,送達代托運的16臺無創呼吸機。

1月30日,復星基金會攜手騰訊從英國和日本采購約4.5萬套防護服,經中國郵政專機送至武漢,連夜配送到數家重點醫院。

截止2月9日,復星基金會聯合26家企業和組織已向湖北、重慶、浙江溫州等疫情高發地區的醫療機構聯合捐贈共計:口罩165929個、防護服329166套、護目鏡9500個、無創呼吸機16個。

10天內集合超過26家愛心企業整合資源抗擊疫情

1月29日,復星基金會的公益團隊已經經過了連續多日24小時的連軸工作,他們要做出一個重要的決定,那就是設立“抗擊肺炎疫情”專項基金。為了應對不斷發展的疫情,這一舉措的目的是號召社會各界愛心企業,以最大籌措防控物資,保障支援前線。緊接著,多家企業響應,一批批的醫療物資從全球各地運往湖北武漢、黃岡等疫情高發地區,盡可能地直接送到武漢協和醫院等地,滿足部分愛心合作伙伴的定向需求。

“我們不僅呼吁各家企業加入聯合捐贈行動,也和其他基金會達成戰略合作,將大家的力量集中在一起,利用一切可利用的資源,共同抗擊疫情。”復星基金會理事長李海峰介紹道。截止到2月8日,共計有中國光彩事業基金會、騰訊公益慈善基金會、中歐國際工商學院校友總會、友成企業家扶貧基金會、北京泰康溢彩公益基金會、北京棋森集團、佐丹力健康產業集團、武漢大學深圳校友會等26家愛心企業和社會組織的加入,這支隊伍還在不斷擴大。

從復星一家的捐贈,到內部成員企業合作,再到數家企業攜手聯合,將效應最大化,經歷了一個發展的過程。“最開始的時候是復星的成員企業來詢問是否可以利用復星的資源,采購物資支援一線。”李海峰說到,“這讓我們萌生了利用復星的優勢、聯合更多愛心企業加入的想法。”于是,復星基金會制作了詳細的合作指引,并發放給內部的成員企業。沒想到,這一舉動獲得了熱烈的反響,被頻頻轉發,逐漸也讓社會上很多其他企業了解到這一項目,希望可以加入到聯合捐贈中來。對于疫情的高度關注,讓社會各界同樣抱有捐贈物資迫切愿望的愛心企業走到了一起。

為了更好地聯合各方資源,發揮復星自身優勢,復星基金會建立了一套高效有力的閉環模式:一、籌集防疫捐贈:復星基金會搭建平臺并成立防疫基金,籌集來自社會各界愛心企業或個人的捐贈;二、全球采購調配:復星基金會明確采購品類和數量需求后,向復星提報審批,再由復星通過全球調配醫療物資計劃進行物資采購;三、組織國際國內運輸:打通采購、清關及物流的綠色通道,愛心企業代表在一線現場與復星代表交接,而后將物資送往指定醫院或政府單位。

由此,開啟了一場不分你我,爭分奪秒的接力。

邊學習邊打仗“志愿軍團”的力量不可小覷

如何在全球范圍內迅速找到符合要求的貨源和供應商,是獲得物資的關鍵一步,這在最初充滿了未知和迷茫。吳晨是復星英國副首代,連軸轉幾天的他,在包機出貨后回想這幾天的忙碌——“一開始千頭萬緒找突破口,且要迅速學習。”沒有當地的團隊,采購要從零開始,找貨選企業都需要親力親為。一個企業一個企業的挨著打電話溝通、一個工廠一個工廠的實地調研,吳晨和他的團隊為確保高效落實到每一個環節,進駐工廠,在最前方盯著生產,每天睡眠時間都不足4個小時。

復星各地區團隊的抗疫工作小組正在緊鑼密鼓地采購物資、快速清關、查驗貨品。與此同時,復星基金會與多個合作伙伴達成了共識,建立了戰略合作關系。2月1日,復星基金會與中國光彩事業基金會達成戰略合作。1月30日,復星基金會和騰訊公益基金會合作完成一批物資捐獻,而后兩家共同宣布,就支援疫區達成戰略合作。 騰訊公益基金會表示,騰訊將進一步和優化“防控基金”使用,根據疫情發展情況,為更多科研機構提供力所能及的協助,努力用科技的力量共同戰勝此次疫情。

2月5日,復星基金會聯合中國光彩事業基金會向國家醫療隊捐贈5000件醫療級防護服

復星基金會和它的“志愿軍團”也同步進行著一線現場對接的工作,共同派遣了代表和志愿者們前往武漢等地,支援現場物資的接收和分配。

“真切感受到整個城市陷入了靜止、停擺。”黃旭峻是復星醫藥的一名品牌總監,此次他自愿請纓赴前線工作,即作為復星基金會駐武漢的代表。“已經和太太說好了,做好待一個月的準備,全程經歷爆發期。”武漢市內機動車禁行,黃旭峻想法設法申請到了一輛救護車,將一批批送到的物資開車送到一線醫院,對接醫院、物流、各個愛心企業在當地的工作人員等等,事無巨細都要考慮和落實,每天熬夜到凌晨對一天做一個總結和復盤,第二天醒來又是新一輪戰役。“當你真的身處一線,天天和醫護工作者相處,你才知道什么是平凡的英雄。我這點辛苦和他們比,不算什么。”

看到武漢疫情的升級,大年初一凌晨一點,友成基金會的王軍給自己在武漢的朋友一個一個打電話“一線的醫護人員,他們是不畏生死的英勇戰士,我們必須要為他們做點什么”,就這樣臨時拉起了一支隊伍—— “零零壹救援隊”,每天穿梭在武漢市區、黃岡、孝感等受災嚴重地區,將聯合捐贈的醫療物資送到一線醫院。采訪的時候,王軍不斷感慨:“整個過程做起來太難了,但真的太熱血了,每一個小伙伴都很給力。”

2月6日當天,武漢風大雨大,物流信息更新延遲,中歐校友會的秦軼電話一直沒停過,上海的發貨物流、武漢的當地運輸、當地接受物資的醫院,不斷的互通信息,“一定要確保物資順利抵達。”這批物資比預計的早到一些,湖北分會的曹辰、周焰收到消息后火速趕往武漢濟和醫院,現場清點、分發及交接本批醫療物資,相比于2月4日,這次動作更加熟練。

每天面對各方信息的更新,處理各類突發緊急情況,聯合行動的每一個成員都緊繃著神經,不敢有一絲懈怠,因為這是一場時間和生命的賽跑。而這樣的故事,不僅僅發生在武漢。

2月1日早上,中歐校友會重慶分會秘書長敬松早早就到了重慶江北機場,下午即將有一批來自英國的13.52萬套防護服抵達,這是他們與復星基金會聯合捐贈的第一批物資。在機場清關、倉儲方面沒有經驗的他在腦海中一遍又一遍模擬流程。傍晚16時40分,物資順利抵達,敬松帶領團隊小伙伴全程卸貨及清點,一直忙到當日深夜。

2月7日,第三批捐贈物資是向漢川市人民醫院、涼山州防疫指揮部捐贈的緊缺醫療防疫物資。當天,接到復星基金會物流負責人許超的到貨通知,“馬上到浦東機場!”中歐校友總會立刻通知已組建的校友志愿者團隊,蘭朝俊、許揚兩位校友帶著家屬一起趕到現場發貨,進行分揀、搬運到發貨。 凌晨,他們又將當天的緊急發貨流程規整、復盤,形成了一整套的志愿者行動標準流程方案。

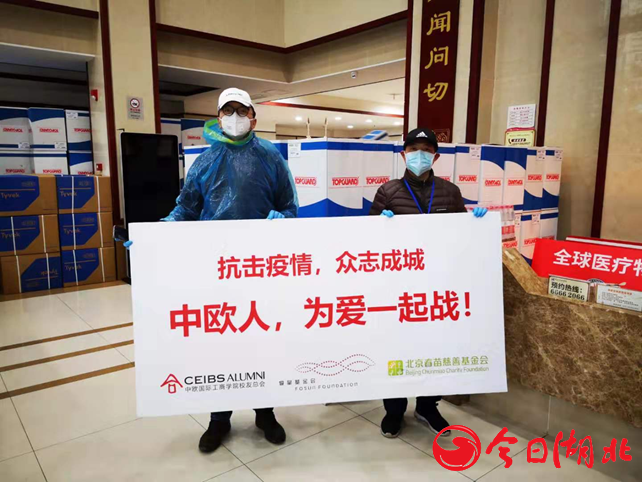

原本以天為計量的工作內容,在當下的特殊時刻,變為以小時、以分鐘來衡量,這樣的高效在以往是難以想象的。中歐校友總會張峰秘書長表示:“自疫情爆發以來,我們就一直在和時間賽跑,在短短的24小時內,中歐校友總會就與復星基金會、春苗基金會達成了合作共識并簽署了框架協議。此后中歐與復星通力合作,保障了來自全球醫療物資源源不斷調運到最急需的抗疫前線,中歐人的愛心也通過春苗慈善基金會平臺匯聚到一起。我對中歐、復星、春苗的三方的高效和默契合作感欣慰。我們要持續努力爭取給抗疫前線更大支持。”

“一定會有更好的辦法可以克服困難”,我們都不是一個人在戰斗

面對疫情形勢的突然和嚴峻,復星基金會緊急搭建的聯合捐贈平臺面臨了什么樣的困難和挑戰?如何在特殊時期發揮價值?他們在實踐中找尋自己的答案。

“這是一個公益合作,在收到許多企業合作意向后,基金會需要去判斷能否匹配愛心企業的需求,也要充分考慮到貨和物流是不是跟得上,更要分析和核實哪里的醫院和機構最緊缺。”張翼飛是復星基金會執行秘書長,他和他的公益團隊這幾天不斷的在探索操作性強、可信度高的聯合捐贈機制。在緊迫的時間內,面對有限的物資、多方的資源信息,把效益做到最大化不是一件易事。“有些合作企業關注民用物資,而有些是醫用物資,都不一樣。”同時,每天還要根據未來1-2天物資的到達情況來匹配和調度,發往最需要的武漢及周邊疫區。

在物資籌措方面,復星于1月24日啟動全球調配醫療物資計劃,建立了覆蓋全球近20個國家的采購網絡,醫療級防護服、口罩等的數量不斷在刷新,盡全力保持著充足的貨源。能夠具備擁有貨源并運輸回國內的能力,這樣的企業并不多,而復星是其中之一。

疫情在不斷變化,相應的,平臺也要及時做出調整和應對。“隨著時間的推移,疫情也進入新的階段,復星基金會同時關注國外廠家的無創呼吸機和研制用于快速檢測的核酸檢測試劑。”張翼飛稱,無創呼吸機是新型冠狀病毒感染的肺炎重癥患者最需要的搶救設備之一,能夠在病人不能自主呼吸或呼吸衰竭時輔助其呼吸。而復星醫藥已經成功研發用于安全、快速、高效進行2019新型冠狀病毒感染應急檢測的核酸檢測試劑,現已按照國家相關規定申請國家藥監局應急審批。

倉庫中待發的醫療物資

從上海到武漢的距離大約900公里,物流的艱難也是復星基金會每批捐贈面對的難題。“想了很多辦法,當時想用飛機運,但航班沒有了,高鐵停了,用綠皮火車運,光路上就要12小時,太慢了。最后決定用貨車直接從上海走高速運過去。”裝載醫用防護服、口罩的廂式貨車從上海啟運,傍晚,車在滬鄂高速疾馳,駕駛員顧云龍發來前方動態:“不怕夜路有多黑,只怕武漢人民心里有多急,使命必達。”十多個小時到達武漢關卡,顧云龍將已提前申請到的路條給到交警,順利進入武漢。回到上海后,他也將接受14天的隔離。

目前,復星基金會的聯合捐贈行動已經持續了二周,每天都會有捐贈物資在路上。這不是一個人或一個企業的力量,而是在探索出如何在危機時刻高效協作、有力應對的模式后,將所有資源匯集、凝聚、釋放所帶來的能量。

編輯:蔡亮維